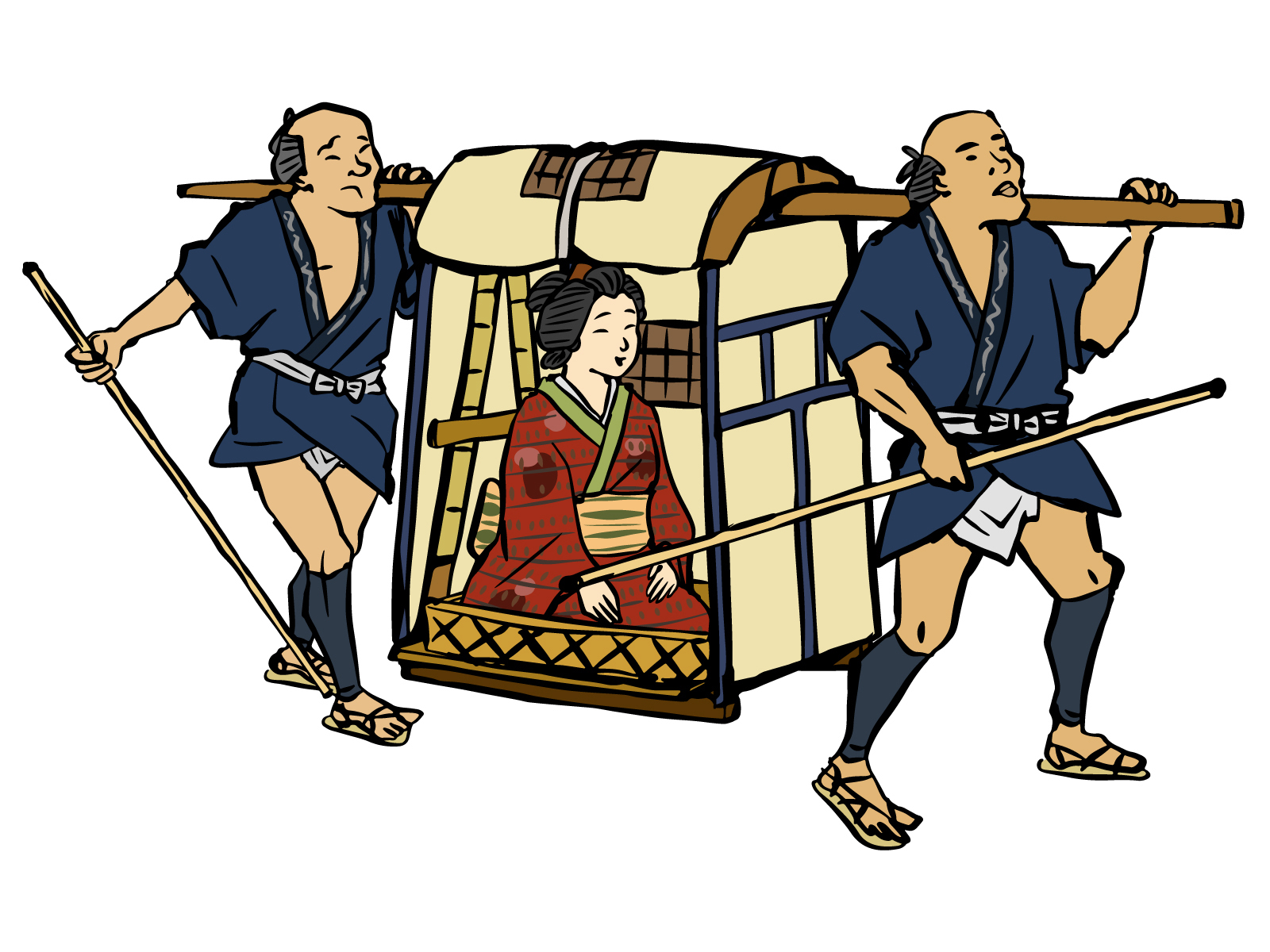

江戸時代の乗り物といえば、船、駕籠(かご)、そして馬。船酔い、駕籠酔いなどに悩まされた旅人も多かったと見えて、数多くの「乗り物酔防止法」が江戸時代後期の旅の手引書『旅行用心集』に記されています。はたして現代に活用できる「乗り物酔防止法」もあるのでしょうか!?

梅干しを口に入れているのも効果的!?

江戸時代のもっとも有名な旅行の手引が、文化7年(1810年)、八隅蘆庵(やすみろあん)が著した旅の心得『旅行用心集』(和歌山市立博物館が所蔵)で、山中でキツネやタヌキが近づかない方法、船に酔った時の対処法などが具体的に記されています。

有名な伊勢参りでも、江戸の人は宮(愛知県名古屋市)〜桑名(三重県)は七里の渡しと呼ばれた舟旅。

陸路でも宿場と宿場を行き来する宿駕籠や問屋駕籠が利用されていましたが、駕籠は大名ですら酔うので、家臣とともに歩いたりもしていました。

駕籠酔いの防止法としては、駕籠の戸を開けて乗ること、さらに駕籠の中に南天の葉を立て、それを見ながら乗れば酔わないと記されています。

窓を開けるのは現在でもよくある手段ですが、その際に「遠くの緑を見る」というのは聞いたことがありますが、近くに立てた南天の葉というのは少し意外です。

船酔いに関しては、吐いた後に喉が渇くので、子どもの尿を飲ませなさい、無いときには大人の尿でも良いとあり、実際に実行した人もいるのだと考えられます。

さらには水を飲むと死んでしまうので気をつけなさいという警告も。

体液に近い飲料を飲んで脱水症状を防ぐというのは理にかなっていますが、尿を飲めというのはかなり酷な話です。

尿は水(98%)のほか尿素、アンモニア、その他電解質といった血清と同じ成分で構成されているので、たしかに水分補給には良いのかもしれません。

子どもの尿が最適というのは、性感染症などの罹患率が少ないからという理由も成り立ちます。

船に酔いたる時の妙法として、船が浮かぶ川の水を一口飲むというのも記されていますが、まさにおまじないの範疇です。

『旅行用心集』に記された乗り物酔い防止策は、強い酢を一口飲む、梅干しを口に入れている、そして生の大根の搾り汁を飲むのがいいと記されています。

庶民は、乗り物酔い防止に「梅干しをおへそに貼る」ということもありましたが、これは眉唾(まゆつば)で、梅干しを携帯しなさいと解釈できます。

現代でも、梅干し、コンビニで売られる干し梅を活用する人もいますが、クエン酸に唾液の分泌を促すことで三半規管の働きを正常に戻し、ピクリン酸の機能で、腸の働きを高め平衡感覚が改善されるというメリットが期待できるようです(ただしピクリン酸の含有量は微量のため、主には酸っぱい源のクエン酸の働きだと推測できます)。

梅干しなどを口に含むことで、脳の興奮を抑えリラックスさせる効果も。

大根の搾り汁に関しては、大根にはアリルスルフィトという辛味の成分、ジアスターゼという酵素が含まれ、胃の活動を活発にする消化促進作用がありますが、反面、空腹時には逆効果のこともあるので、あくまで食後の対策ということに。

宇宙飛行士は「宇宙酔い」対策として飲み薬、注射に頼るとのことなので、やはり現代では、酔い止めを飲むというのが懸命なのでしょう。

市販の乗り物酔い防止薬は、実は大半がマレイン酸フェニラミン、ジフェンヒドラミン、塩酸メクリジンなどの抗ヒスタミン剤。

脳の興奮を鎮め、快・不快を判断する脳の活動を抑えることで、乗り物酔いを防いでいるのです。

スコポラミン臭化水素酸塩水和物の場合は、脳の中枢に働きかけ、副交感神経の興奮を抑制(自律神経の興奮状態を緩和)、消化管の緊張を低下させて吐き気を予防します。

| 『旅行用心集』に学ぶ! 江戸時代の乗り物酔防止法とは!? | |

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |