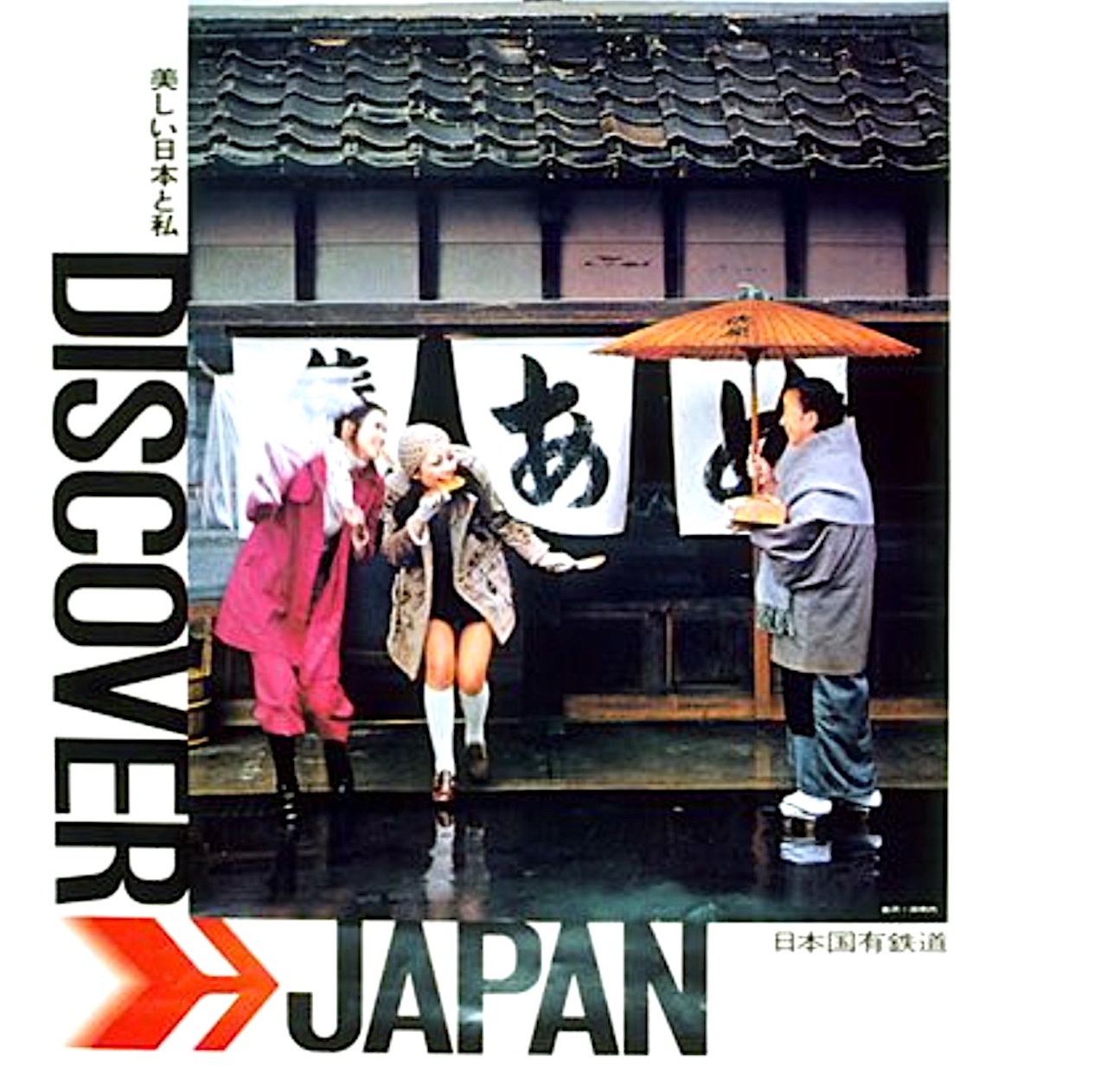

今から55年前の1970年3月15日〜9月13日に開催された『大阪万博』(EXPO’70)。その開催直後の10月14日(鉄道の日)にスタートしたのが、国鉄のディスカバー・ジャパン(DISCOVER JAPAN)キャンペーンです。「日本を発見し、自分自身を再発見する」がコンセプトで、キャッチフレーズ(副題)は「美しい日本と私」。

「期待感を高めるムードキャンペーン」としてスタート

『大阪万博』(EXPO’70)は大成功で6400万人を超える入場者がありました。

東海道新幹線、名神高速道路(高速バスの運行)の完成もあって、国民の大移動が起こりましたが(国鉄は2200万人を送客)、実は、当時、まだまだ個人旅行、家族旅行はあまり一般的ではありませんでした。

地方などでは、女性同士で旅に出ると「亭主を放おっておいて、女だけで旅行に行った」と陰口を叩かれることもあった時代です。

累積赤字が1兆円を超えそうな国鉄としては、『大阪万博』の旅気運を、花火のように終わらせたくなかったのです。

そんな時代に、国鉄は、もっと多くの人に旅に出てもらいたい、できれば女性をと考えたのが、「ディスカバー・ジャパン」で、副題の「美しい日本と私」というのもそうした女性を念頭に置いています。

キャンペーンを企画したのは電通の広告プロデューサー・藤岡和賀夫(ふじおかわかお)。

「美しい日本と私」というコピーの入ったディスカバー・ジャパンのB全ポスターは、そのセンチメンタルな雰囲気とともに、注目を集めました。

そして旅することで日本を発見し、自分を発見するという斬新なコンセプトが、多くの人の共感を呼び、7年間も続くヒット企画となりました。

史上最大とも評されるムードキャンペーンともいわれますが、第1号のポスターは若い女性が熊手を使って落葉を集めているシーン。

写真全体がひどくぶれていて、まさにイメージ写真なのですが、無自覚な潜在的欲求を、自然発生的な動機に変化させるという「期待感を高めるムードキャンペーン」だったのです。

古都・金沢では、屋根の上に女性が座り、「まだまだ遠くがみえるかしらん」というヘッドコピー、

住職とふたり参道の杉木立を歩くシーンでは「旅に出ると 心のふるさとがふえます」のコピーが。

実際に、〇〇に行こうではなく、当初はこうしたどこかもわからないポスターを掲示しました。

セカンドステップでは、国鉄旅客局がミニ周遊券を発売、「お寺に泊まる」と銘打った新たな宿泊形態を考案し販売するなど、具体的な旅行手段を熟成。

さらに全国1500駅に「ディスカバー・ジャパン」のスタンプ、スタンプ台を設置。

同時に、国鉄提供による読売テレビ制作のテレビ番組『遠くへ行きたい』が放映されるなど、旅に出たくなる仕掛けを数多く目にするようになったのです。

『遠くへ行きたい』は主題歌(作詞・永六輔、作曲・中村八大=六八コンビ)もヒットし(オリジナルはジェリー藤尾でしたが、番組ではデューク・エイセスの歌唱)、「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンは大成功となり、万博後の売上増につなげたのです。

並行して1970年3月に女性向けのファッション雑誌『an・an』、1971年5月に『non-no』が創刊され、国鉄に乗って旅する女性「アンノン族」が生まれ、信州・松本、飛騨・高山、古都・金沢、商都・倉敷、高原列車・小海線、霧ヶ峰のヒュッテなどなど、新しいジャンルの旅が開拓されていきました。

たとえば、松本では松本民芸家具が置かれた民芸調の「珈琲まるも」などは、大注目された存在でした。

その後は、「DISCOVER JAPAN2」として1977年1月6日〜1978年11月3日の『一枚のキップから』がありますが、注目されることがなく、1978年11月3日〜「いい日旅立ち」キャンペーン、1984年2月1日〜の「エキゾチック ジャパン」キャンペーンと続きましたが、「ディスカバー・ジャパン」を超えるインパクトはありませんでした。

| 『大阪万博』直後に始まった国鉄の「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンとは!? | |

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |