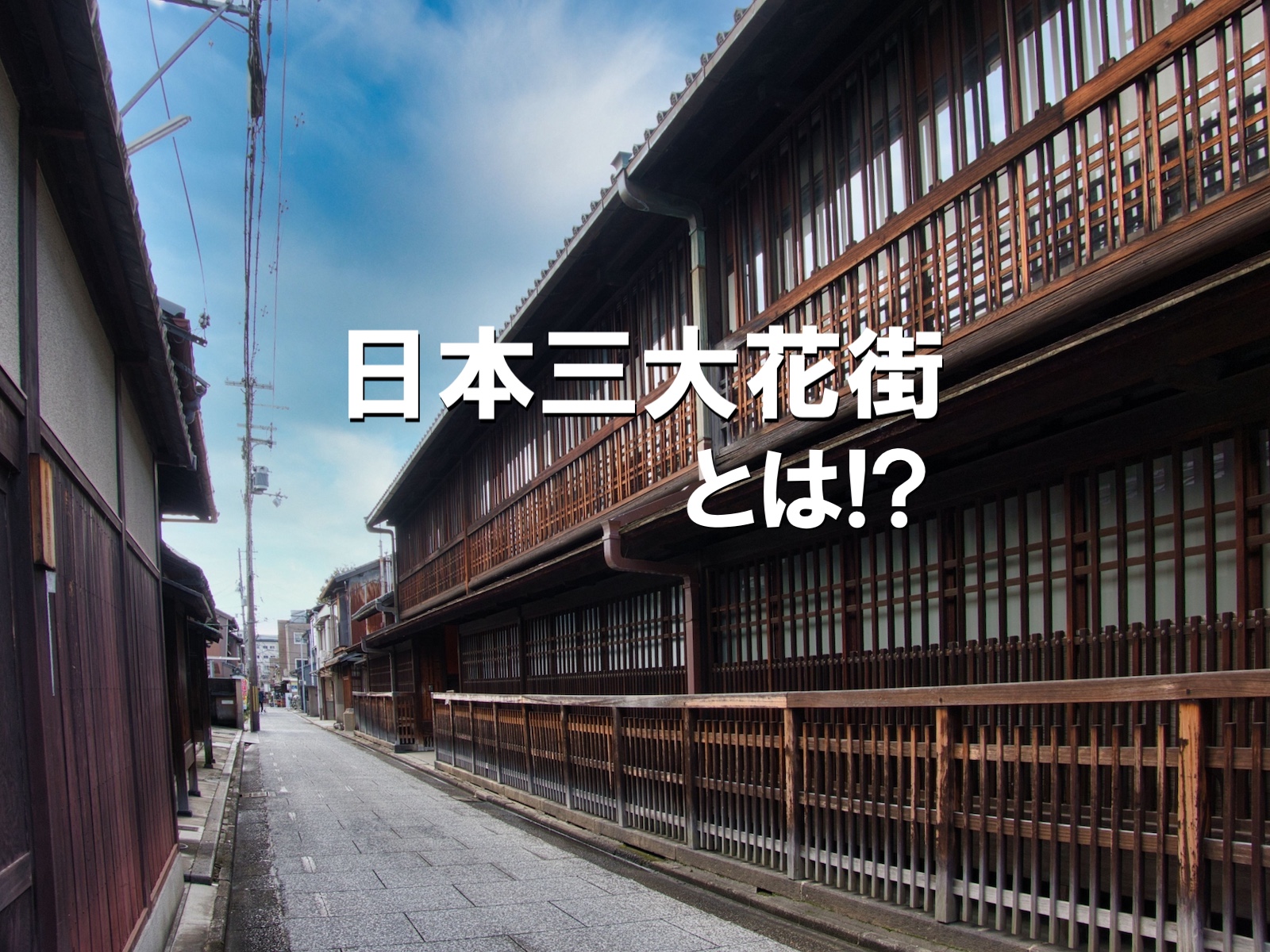

花街(はなまち)とは、花柳(かりゅう)と同意語で、芸者、遊女などが置かれたエリアのこと。日本三大花街と称されるのは、江戸時代に公設で芸者と遊女が置かれた江戸・吉原、京・島原、そして長崎・丸山です。花街の歴史を今に伝える場所ですが、島原、丸山には今も芸妓衆が健在です。

芸者は、歌って踊れて演奏もできるマルチタレント

芸者の役割は、現代でいうところの踊りも上手な歌手、つまりはマルチタレントで、ホステス的な接客業を行なっていました。

とくにカラオケ的な設備がなかった時代なので、三味線の演奏は重要視されていました。

また、大店の主人、高級武士などが訪れるため、話し相手としての教養も要求され、話上手で歌と三味線が上手いとくれば、人気が高くなったのです。

江戸・吉原

遊郭のイメージが強い吉原ですが、江戸時代には芸者と花魁(遊女)を「芸を売る」、、「色を売る」と明確に差別化していました。

吉原の芸者は幕府公認、深川の芸者は幕府非公認という大きな違いもありました。

当初は、風呂屋者(私娼)を抱える風呂屋(風俗営業を行なう銭湯)も多かったことから、それを禁じて、浅草寺裏の日本堤に移転、発展を遂げています。

明治以降は、政財界の社交場所は東京の中心地に近い新橋などに移り、大きく衰退。

明治44年4月9日の吉原大火で焼失、一時的に復興しますが、関東大震災、東京大空襲で焼失し、花街としての歴史、風情は途絶えています。

吉原遊郭(新吉原)の郭の守護神でもあった稲荷神社5社を合祀し、明治14年に創建されたのが吉原神社です。

吉原弁財天本宮は、吉原の遊郭楼主たちの信仰を集めた社です。

吉原近くには江戸屈指の賑わいをみせた『酉の市』で知られる鷲神社(おおとりじんじゃ)もありますが、浅草寺、吉原遊廓に近いという地理的な要因で賑わったもの。

京・島原

徳川家光治世の寛永18年(1641年)、公許で京に設置された花街が、島原。

田んぼの中に壁や堀に囲まれた場所(島)が誕生したので島原とも、六条三筋町からの移転騒動が島原の乱に例えられて島原となったともいわれています。

江戸時代中期からは太夫(だゆう)のもとに多くの文人も集まり文芸サロンのような様相も。

八千代太夫、吉野太夫、夕霧太夫など多くの名妓を輩出しています。

一般人も自由に出入りできる開かれた場所で、幕末には新選組、そして勤王の志士の会談にも使われました。

嘉永4年(1851年)の大火で揚屋町以外の島原のほとんどが焼失、明治になって贔屓(ひいき)の公家や武家が京を去り、その後、衰退していきます。

現在でも「輪違屋」が正式なお茶屋の鑑札を有し、置屋兼お茶屋の営業を実施、花街の歴史を今に伝えています。

東の正門となる島原大門が現存し、京都市の有形文化財に指定されるほか、往時の町並みが現存。

寛永年間に建てられた揚屋「角屋」も、島原遊廓最古の揚屋建築の遺構として残り「角屋もてなしの文化美術館」として再生されています。

長崎・丸山

寛永19年(1642年)、長崎市中にあったすべての置屋、遊女屋を集めて誕生したのが、花街・丸山。

ほかの花街との大きな違いは、長崎が日本で唯一の国際貿易港として機能していたため、外国人を対象とした遊女もいたこと。

丸山遊女のみが唐人屋敷や出島に出入りすることを許されていました。

江戸時代中期からは、大坂(現・大阪)から長崎を訪れた旅芸妓に刺激を受け、遊女だけでなく芸妓衆(げいこし)が誕生し、長崎花柳界となったのです。

「長崎の丸山は京の嶋原以外では、他に見られぬ艶麗を表現している」(ケンペル『日本誌』)。

「長崎に丸山と云ふ所なくば、上方の金銭無事に帰宅すべし」(井原西鶴『日本永代蔵』)

といった繁栄を示していましたが明治維新とともに各地に開港地ができたため衰退。

芸妓衆をまとめる検番としては昭和初期が全盛でしたが、現在も丸山町には長崎検番があり、芸妓衆が芸を磨き、丸山の歴史を今に伝えています。

「史跡料亭花月」は、寛永19年(1642年)創業の老舗で、頼山陽(らいさんよう)をはじめ、多くの文人墨客に愛されてきた料亭で、今も営業しています。

| 日本三大花街とは!? | |

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |