天保の改革で揺れ動く江戸市中を震撼(しんかん)させた怪奇な事件が、下総国の印旛沼に出現した印旛沼の怪獣。天保14年(1843年)に行なわれていた印旛沼の干拓工事で、役人13人が怪奇な動物に襲われて死亡したという事件が、印旛沼で後世に語り継がれる印旛沼の怪獣です。

印旛沼の怪獣とはいうものの、実際には「検見川の海獣」

亨保6年(1721年)~亨保19年(1734年)の亨保の飢饉、天明2年(1782年)~天明7年(1787年)の天明の飢饉、天保4年(1833年)~天保10年(1839年)の天保の飢饉という江戸三大飢饉に際しては、印旛沼では洪水対策と新田開発を目的に、大規模な掘割工事が行なわれました。

印旛沼の西端、下総国平戸村(現・八千代市平戸)から検見川村(現・千葉市花見川区検見川)の海岸までを結ぶ水路を開削し、印旛沼の水を江戸湾(東京湾)に流すという大土木工事でしたが、実は3回とも完成を見ずに失敗しているのです。

天明3年(1783年)に大噴火した浅間山から流出した火山灰の堆積で、利根川は河床が上昇。

天保の飢饉を生んだだけでなく、利根川下流では洪水が頻発するようになり、掘割の開削が行なわれました。

まさに三度目の正直となる工事でしたが、今回は、外国軍艦による江戸湾封鎖に備えた国防も念頭に、江戸湾とを結ぶ舟運の確保という目的もあって、沼津藩・水野家(譜代大名)、出羽庄内藩・酒井家(譜代大名)、因幡鳥取藩・松平家(外様大名)、上総貝淵藩・林家(譜代大名)、筑前秋月藩・黒田家(外様大名)と5人の大名が開削工事を担ったのです。

天保14年9月2日(1843年9月25日)、印旛沼干拓の掘割工事(水路開削工事)を担当する役人が、難所のひとつ弁天山付近の沼地を巡回中、大雨、大風となり、暗闇に包まれる中を周囲が光って「怪獣」が現れ、見回っていた家来2人(見回り役人の山岡主計、三輪庄左衛門)、さらにお供の12人から13人が即死、3人がなんとか助かりましたが重い病気にかかったと3つの記録に残されています。

助かったうちのひとり、野田勘兵衛が詳細を勘定所に届け、それが古文書に記録され、後世に伝えられているのです。

この「印旛沼の怪獣」事件が勃発したのは、筑前秋月藩10代藩主・黒田長元担当の区画。

最も海に近い岬村〜検見川の海岸の間の1206間(2.19km)で、当時の資料には弁天山、弁天堂という名が記載されています。

筑前秋月藩・黒田家担当の区間には、弁天山、弁天堂はなく、最も近い現在の千葉市花見川区横戸に弁天橋、横戸元池弁天宮という名がありますが5km以上も離れているため、出現場所の特定には至りません。

3つの古文書に共通するのは、筑前秋月藩・黒田家担当の区画と、出没の際の天気。

さらに身の丈(みのたけ)1丈6尺、頭周り1丈という大きさです。

1丈6尺は480cmなので5mほどの大きさで、頭周りはなんと3mということに。

爪は1尺(30cm)、鼻は至って低く、黒い色で猿に似た顔となっています。

実はアザラシに似せた怪獣で「怪獣事件」を創作!?

掘割の開削工事は人夫不足、劣悪な生活環境と労働条件による病人の続出、さらには膨大な出費という悪条件が重なりましたが、3ヶ月後には、全体計画の9割程度まで進捗しました。

しかし、花島観音直下(現・千葉市花見川区花島町)の渓谷で腐食土が堆積した軟弱泥のため工事が困難となったこと、さらには天保14年閏9月13日(1843年11月4日)、改革を推進した水野忠邦が老中御役御免(失脚)となったことで、工事は中止となります。

この怪獣事件が起こったのは、水野忠邦の失脚による工事中止の少し前。

実際には崩落事故など何らかの事故があったのでしょうが、それを印旛沼の怪獣事件として報告、暗に、工事の中止を求めたとも推測できます。

5万石の外様大名・秋月藩黒田長元は、海岸近くの難工事を担い、もはや工事は無理と考えて、事件をでっちあげたとも推測できます。

怪獣話を仕立て上げたのは、当時、江戸では妖怪が流行していたから。

寛政の改革以降、江戸庶民は妖怪の存在を信じる人は少なく、すでに鶴屋南北『東海道四谷怪談』のような、娯楽として受け入れられていました。

天保の改革頃になると怪奇趣味から風刺的な意味合いに変わっており(幕府を公然と皮肉る風刺画が人気)、そうした世相をも反映していると推測できるのです。

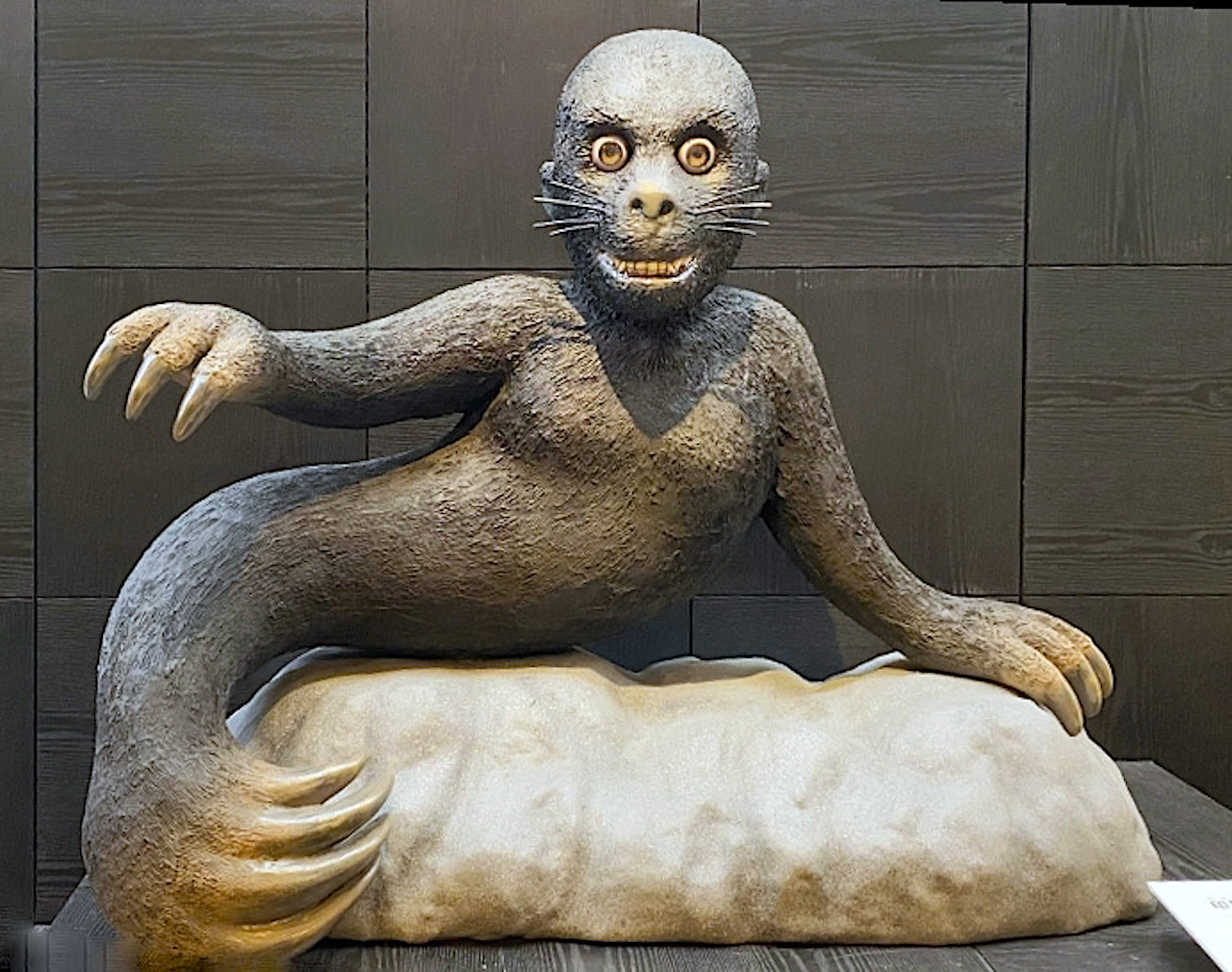

この印旛沼の怪獣、「八千代市立郷土博物館」が古文書の記載や絵などをもとに令和2年に立体模型を制作し、展示を開始しています(TOPの画像)。

それを見ると、見学者の多くは、「タマちゃんに似ている」(タマちゃん=平成14年に多摩川に出現したアゴヒゲアザラシ)と語るそうで、どことなくアゴヒゲアザラシに似た感じです。

江戸時代に江戸湾に到来するアザラシは、海獣、海怪(うみのおばけ)と呼ばれ、恐れられていました。

天保9年(1838年)には相模国辻堂でアザラシが網で捕獲され、将軍・徳川家慶の上覧後、両国で見世物として見物人を集めているので、こうしたアザラシ捕獲もヒントになっていたのかもしれません。

利根川東遷事業で印旛沼周辺は洪水が多発

徳川家康は、江戸に入府すると江戸を水害から守るために、利根川東遷事業という壮大な計画に着手します。

当時、関東平野の中央部を南へ流れ、荒川と合流して現在の隅田川を下って江戸湾に流れ込んでいた利根川ですが、それを銚子に流そうという壮大な計画です。

徳川家康の代に立案され、4代将軍・徳川家綱の代でようやく完成するという60年にわたっての大事業でした。

この利根川東遷事業で、関東平野における洪水の防御、灌漑、新田開発に寄与し、銚子と江戸を結ぶ舟運を発達させますが、印旛沼周辺では上流の日光連山に降った雨などが原因の洪水が頻発するようになりました。

とくに浅間山の噴火以降は、噴出物の堆積もあり、洪水が頻発。

幕末には国防(江戸湾防備)という観点で、江戸湾入口が外国船に封鎖された際の舟運確保で、江戸湾〜印旛沼・利根川を直結する舟運が必要となったのです。

| 江戸幕府を震撼させた「印旛沼の怪獣」とは!? | |

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |