江戸時代、全国には300ほどの藩がありましたが、なかには1万石程度の小藩も。三河国にあった西端藩(にしばたはん)は、旗本・本多忠寛(ほんだただひろ)が、元治元年12月23日(1865年1月20日)、1100石の加増を受け、立藩。わずか3年ほどで新政府に恭順、版籍奉還したことで「幻の小藩」になっています。

廃藩置県では西端県も誕生しています

加賀100万石と称される加賀藩を筆頭に、薩摩藩、仙台藩などの大大名は有名ですが、1万石程度の赤字財政にあえぐ小藩もありました。

そのなかでもわずか1万500石で、しかも幕末に3年ほどしか存在しなかったのが西端藩です。

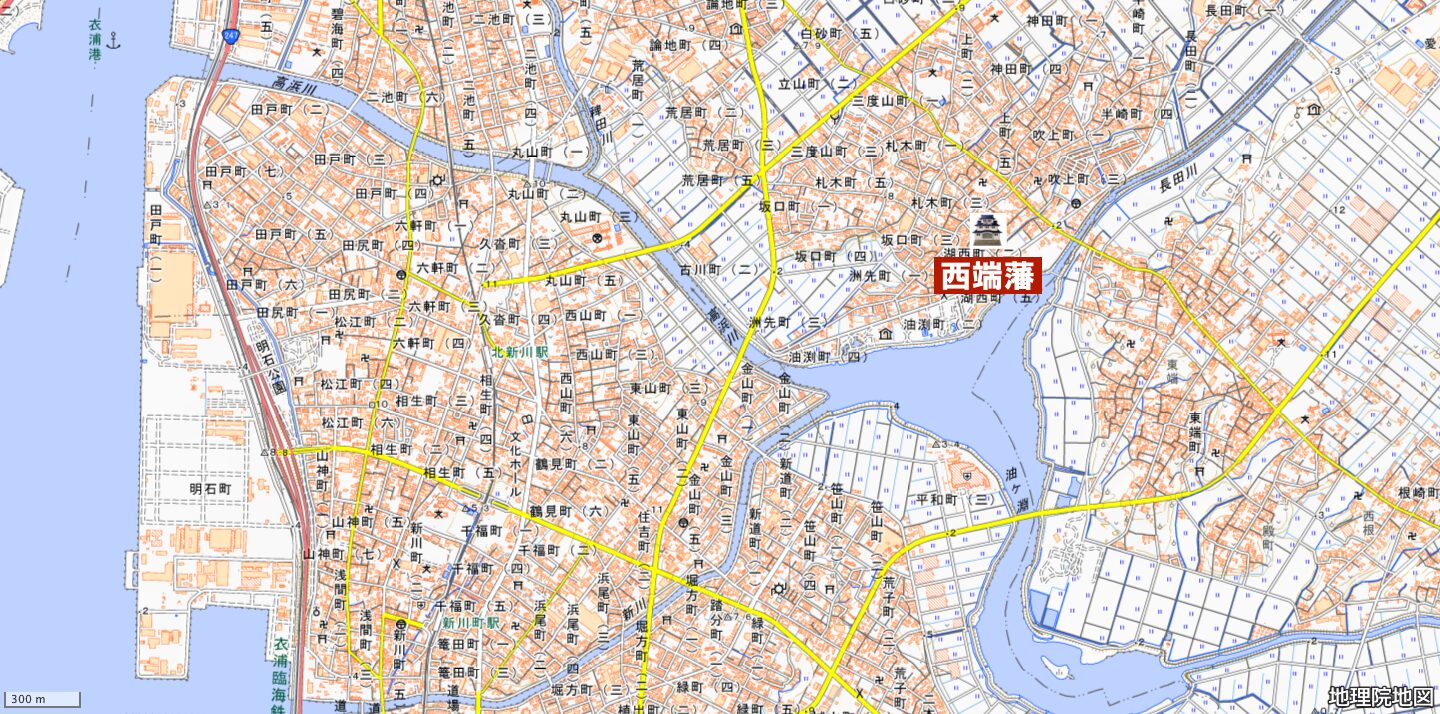

愛知県民でもその存在を知る人は稀で、領地は三河国碧海郡西端村(現・愛知県碧南市湖西町一帯)というミニ領国。

藩主となった旗本・本多忠寛は、伊奈城(いなじょう/現・愛知県豊川市にあった城)の城主・本多家の分家。

9000石の大身旗本である本多忠興の次男で、長男・万之助の死去で嘉永5年(1852年)に家督を相続し、天狗党の乱(水戸藩内での尊王攘夷派の蜂起)の鎮圧で活躍、伊豆田方郡・賀茂郡6か村などで1100石の加増を受けて、1万石を超えた大名となったのです。

旗本時代から財政は苦しく、藩主となった時点で1万両以上もの借金を抱えており、御用金の厳しい取り立て、藩札の発行など、財政建て直しに躍起となり、あまり評判は芳しくありません。

しかも本領にあたる三河国碧海郡には西端村周辺の4000石ほどしかなく、抱える藩士も限られていました。

病気を理由に家督を長男・本多忠鵬(ほんだただゆき)に譲っていますが、慶応4年(1868年)には戊辰戦争が勃発、尾張藩とともに新政府側に加わっています。

西端藩は定府で、参勤交代が免除されていたため、藩主が領国入りしたのは版籍奉還直前に、鎮撫総督の命で蒸気船で江戸から西端に移動した際が最初、つまり初代藩主の本多忠寛は一度も領国で暮らしてはいないのです。

2代藩主・本多忠鵬は、版籍奉還により西端藩知事に任じられ、廃藩置県で西端県知事となっていますが、西端県はすぐに額田県と合併して愛知県に編入されたため、県知事を罷免されて東京に戻っています。

その後、子爵となりますが明治29年に39歳の若さでこの世を去り、西端陣屋の北にある菩提寺・康順寺に葬られています。

西脇藩の藩庁だった西脇陣屋跡は、今では住宅地の駐車場となり、とくに陣屋跡の表示もなく遺構も現存していないため、訪れる人も皆無で、藩自体の存在を知る人もほとんどいません。

| 幕末に三河国(愛知県)に存在! 村ひとつだけの「幻の小藩」とは!? | |

| 所在地 | 愛知県碧南市湖西町 |

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 | |