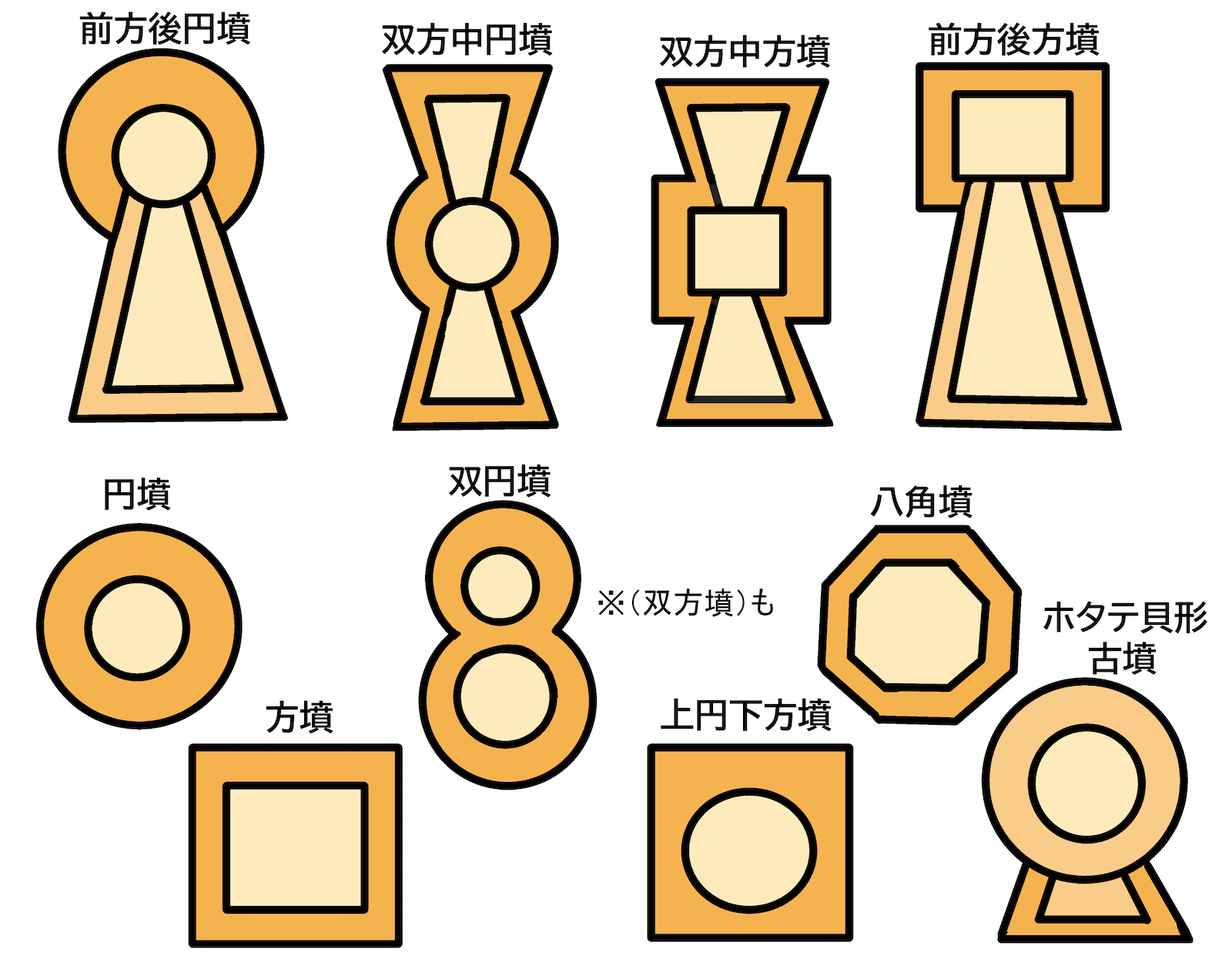

全国の古墳の数は、「コンビニの3倍」といわれる16万基ほど。コンビニの数は5万6000軒ほどなので、ちょうど3倍ということに。古墳は円墳、前方後円墳、方墳など12種類に分けられますが、最も多いのは全国に14万4000基という円墳で、2番目が方墳、3番目が前方後円墳の4700基ほどとなっています。

円墳

総数: 14万4000基

特徴:円形の古墳で、古墳時代の初めから終末期にかけて長く全国で築かれた最もポピュラーな古墳です

ただしヤマト王権の大王墓には使用されていません

最大の円墳:2017年に日本最大の円墳であることが判明した奈良県奈良市の富雄丸山古墳(とみおまるやまこふん)で直径109m、4世紀後半(古墳時代前期後半)の築造で、被葬者はヤマト王権の大王をサポートした豪族と推測されています

方墳

総数: 1万基以上

特徴:墳丘が方形(四角形、長方形)で、古墳時代全期間にわたって築かれ、円墳に次ぐポピュラーな墳形です

大阪春日向山古墳(用明天皇陵の治定)、山田高塚古墳(推古天皇陵に治定)などの大王墓もあります

最大の方墳:奈良県橿原市の桝山古墳(ますやまこふん/第10代崇神天皇皇子の倭彦命の墓に治定)は、一辺85mで最大の方墳で5世紀前半の築造

千葉県印旛郡栄町にある龍角寺岩屋古墳は一辺78mですが2重周溝を含めると108mになり、日本最大と発表されています(7世紀前半~中頃の築造)

前方後円墳

総数: 4700基

特徴:円形の主丘に方形の突出部が接続する形の古墳で、ヤマト王権のシンボルともいわれるスタイルです

日本の超巨大古墳はヤマト王権の大王墓で、前方後円墳が大部分です

3世紀中頃に築かれた奈良県桜井市の箸墓古墳(はしはかこふん)は最古の前方後円墳で、卑弥呼(ひみこ)の墓でないかともいわれています

最大の前方後円墳:大阪府堺市にある世界文化遺産の大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)で墳丘長525m、日本最大の古墳です

前方後方墳

総数: 500基ほど

特徴:方形と長方形(台形)の盛り土をつなぎ合わせた形状の古墳

古墳時代前期前半に濃尾平野や東日本で数多く築かれた古墳ですが、発生の理由、前方後円墳となぜ違う古墳が生まれたのかは定かでありません

邪馬台国と戦った狗奴国(くぬのくに)が濃尾平野や東国あり、当初狗奴国で築かれたという説、あるいは身分秩序の違いを表すという説もあります

出雲で築かれた前方後方墳は、ヤマト王権に対する独自性を表すといわれています

最大の前方後方墳:天理市の西山古墳で墳丘長180m

帆立貝形古墳

総数: 400基超

特徴:円丘に小さな方形の張り出し部分を付けた古墳で、平面図が帆立貝形をしているのが名の由来

方形の張り出し部分は祭祀に利用したスペースと推測されています

円墳に方形の造り出しを付けたもの、前方後円墳の前方部が小さくなったものという2タイプがありますが区別はつきません

最大の帆立貝形古墳:宮崎県西都市にある男狭穂塚古墳(おさほづかこふん)で墳丘長176m、5世紀前半の築造

八角墳

総数: 確定的なのは11基程度

特徴:古墳時代の終末期(7世紀半ば)に造られた正八角形の古墳で、古代中国の政治思想、あるいは仏教の影響を受けているといわれています

終末期の大王墓にも採用されていますが畿内では大王墓以外にも築かれています

大王を中心とした中国に真似た律令国家の誕生の過程でシンボルとして誕生という説では、地方で築かれたのは正確な八角形ではなく、円墳や多角形墳だとしています

最大の八角墳:奈良県桜井市の段ノ塚古墳(だんのづかこふん)で、八角対辺長42m

宮内庁は第34代舒明天皇の陵に治定しています(7世紀中頃の築造)

上円下方墳

総数: 6基〜7基

特徴:古墳の下部が円形、上部が方形という2段構造の古墳で、律令体制の始まろうとする古墳時代終末期(7世紀前半~8世紀)、つまりは飛鳥時代から奈良時代への過渡期に築かれたユニークな形の古墳です

最大の上円下方墳:埼玉県川越市にある山王塚古墳で、上円部の直径37m、下方部は1辺69m、7世紀後半(飛鳥時代)に築かれた武蔵国における最終段階の大型古墳で、大型古墳築造の終焉を考えるうえでの貴重な古墳になっています

双方中円墳

総数:5基

特徴:中心部に円形の墳丘があり、その両側に方形の突出部2つが接続する古墳

古墳を「見せる」ことを重視した結果、生まれたスタイルとも

最大の双方中円墳:奈良県天理市の櫛山古墳(くしやまこふん)は墳丘長が155m

双方中方墳

総数: 2基

特徴:中央の方形の墳丘(方墳)の両脇にさらに小型の方形の墳丘が付いている古墳

最大の双方中方墳:三重県津市にある明合古墳で、墳丘長81m、5世紀前半頃(古墳時代中期前半)の築造です

双円墳

総数: 1基

特徴:大小ふたつの円丘を合わせた形状の古墳

大阪府南河内郡河南町(かなんちょう)にある金山古墳(かなやまこふん/墳丘長85.8m)のみで、墳丘の周囲には前方後円墳と同様に濠が巡らされ、北丘には長さ10mほどの横穴式石室が備えられています

朝鮮半島には新羅(しらぎ、シルラ/紀元前57年〜935年)に2人の被葬者を隣接する墳丘に葬るために、時期を隔てて2基の円墳を築造する瓢箪型(ひょうたんがた)の瓢形墳(ひょうけいふん)があり、、新羅の王族が埋葬されているという可能性も

双方墳

総数: 1基

特徴:2つの方墳をつなぎ合わせた形状で、過去に双方墳と確認されているのは大阪府・太子町の二子塚古墳のみ

北東-南西方向に一辺25mの方墳2基が連接して並ぶ形状(墳丘全長は東西66m)

埋葬施設は2基の横穴式石室で、東西各墳丘に同じ規模の石室が設けられています

古墳時代終末期(7世紀後半)、つまりは飛鳥時代の築造で、合葬が一般化する終末期の世相を背景に生まれた古墳だと推測できます

| 最も多いのは円墳! 古墳にはなんと11種類もの形がある | |

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |