群馬県館林市にある応永33年(1426年)開山、曹洞宗の寺、茂林寺(もりんじ)。寺に伝わる『分福茶釜』の伝説は、もともと寺に伝わる『茂林寺の釜』伝承が、後に昔話『分福茶釜』(ぶんぶくちゃがま)へと変化したもの。『茂林寺の釜』伝承と脚色された『分福茶釜』の話は、実は詳細が大きく異なります。

もともとはインドで釈迦の説法を受けた老狸の説話

茂林寺は、美濃国の華叟正蕚(かそうしょうがく)の法嗣(はつす=師匠の教えを受け継いだ僧)、大林正通の開山。

正通は、上野国・伊香保山麓(現・群馬県渋川市)で老僧・守鶴と出会い、守鶴とともに館林の地に小さな庵を結びます。

正通に青柳(あおやぎ)城主・赤井正光が帰依して、寺地を寄進、諸堂を整備し、青龍山茂林寺が誕生しているのです。

戦国時代の元亀元年(1570年)、茂林寺で『千人法会』が催された際、巨大な湯釜が必要になりましたが、守鶴は一夜のうちに、どこからか大きな茶釜を持ってきて、茶堂に備えますが。

守鶴の持つ福を分け与える「紫金銅分福茶釜」は、いくら汲んでも湯が尽きないという不思議な釜でしたが、実は、守鶴の正体は何千年も生きている狸だったのです。

守鶴は、インドで釈迦の説法を受け、中国から日本へ渡来、仏教を広めていたというのが寺伝です。

天正15年(1578年)、守鶴の正体が狸とわかってしまったため、別れの日、守鶴は幻術によって源平合戦の屋島の戦いや釈迦の入滅を人々に見せた後、茂林寺を去ったのでした。

この『茂林寺の釜』伝承が、後に昔話『分福茶釜』へと変化したものだと推測されています。

『分福茶釜』では狸が茶釜に化けたものの、元に戻ることができず、寺から古道具屋に売られた後に正体を明かし、見世物小屋で活躍するという「狸の恩返し」の話。

もともとの寺伝は、あくまで仏教のありがたさを伝える説話なので(秩父札所にも各寺にこうした説話が残されています)、あくまでも中世から近世に生まれた寺と仏教のPR手段(ありがたい功徳があるので、ぜひ寺に来てくださいとPRする手段)ということに。

世に知られる『分福茶釜』は、「狸の恩返し」

世に知られる『分福茶釜』は、いわゆる「狸の恩返し」で、選ばれた人間に神の使いである動物が富を与えるという日本各地に残される動物報恩の説話へと変化しています。

しかも寺伝(茂林寺縁起)では守鶴愛用の茶釜が、開運出世、寿命長久など、8つの功徳を得ることができる「紫金銅分福茶釜」だったものが、『分福茶釜』では狸の化けた釜に変わっています。

安永10年(1781年)に刊行された鳥山石燕(とりやませきえん)の妖怪画集『今昔百鬼拾遺』(こんじゃくひゃっきしゅうい)には、「文武火の茶釜」(文火は弱い火、武火は強い火)で分福ではないと記され、茂林寺縁起とも大きく異なっています。

似た話は岩手県紫波郡の『化け茶釜』(柳田国男『岩手県紫波郡昔話集』)にもありますが、こちらは狸ではなく、主人公は狐。

化かす話と、恩返し話が入り混じり、しかも仏教説話が加わるというのが『茂林寺の釜』。

かなりの奥深さがある茂林寺縁起ということに。

巌谷小波(いわやさざなみ)によって明治25年に『茂林寺の文福茶釜』が出版され、茶釜から顔や手足を出して綱渡りする狸の姿が、広く世に知られるようになり、その説話の『分福茶釜』が一般化しています。

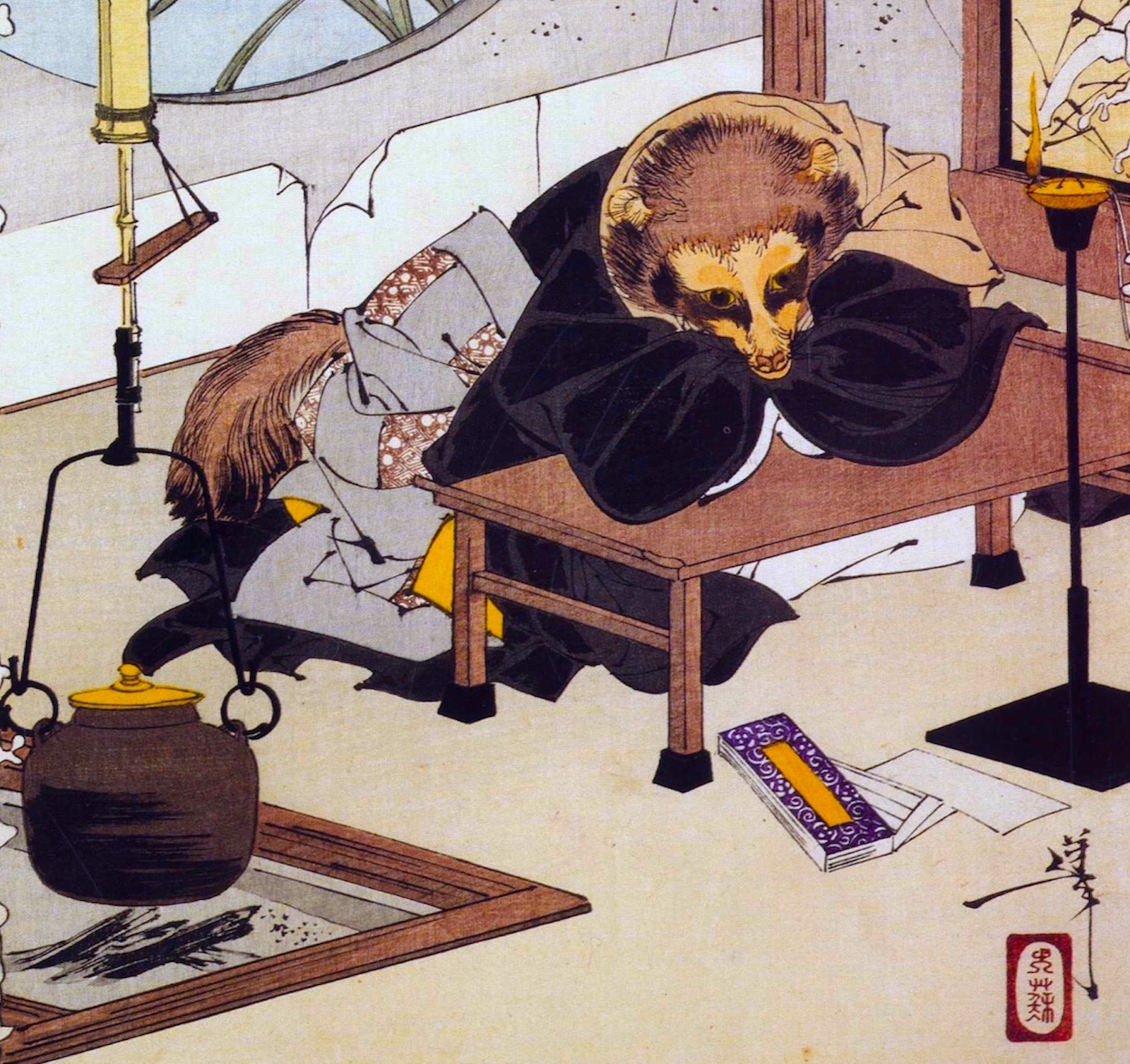

TOPの画像/月岡芳年『新形三十六怪撰茂林寺の文福茶釜』(部分)

| 茂林寺に伝わる『分福茶釜』伝説とは!? | |

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |