新潟県長岡市と魚沼市の間にある隧道(トンネル)が、中山隧道。地元の住民がツルハシを使い、戦時中の中断を含め、16年の歳月をかけて掘削した全長922m(昭和24年5月1日の開通時、現在は877m)という長大な隧道(トンネル)で、単なる生活道路ではなく、かつては国道291号にもなっていました。

手掘りの隧道ではダントツの日本一

パソコンは「Google Chrome」で、ジャイロセンサー付きスマートフォン、タブレット端末は「You Tube」アプリでご覧ください。

東竹沢村小松倉集落(現・新潟県長岡市山古志東竹沢)は、四方を山に囲まれた陸の孤島で、買い物に行くにも病院に出かけるのも、徒歩で中山峠を越え、広神村経由で小出町まで行く必要がありました。

夏場でも峠越えに1時間を要する道のりで、冬期は数mという積雪が行く手を阻みました。

急病人が出ても手を打てないこともあるため、小松倉集落の住民は、昭和7年、中山峠下に隧道(トンネル)掘削を決意します(住民の投票で、賛成41世帯、反対22世帯)。

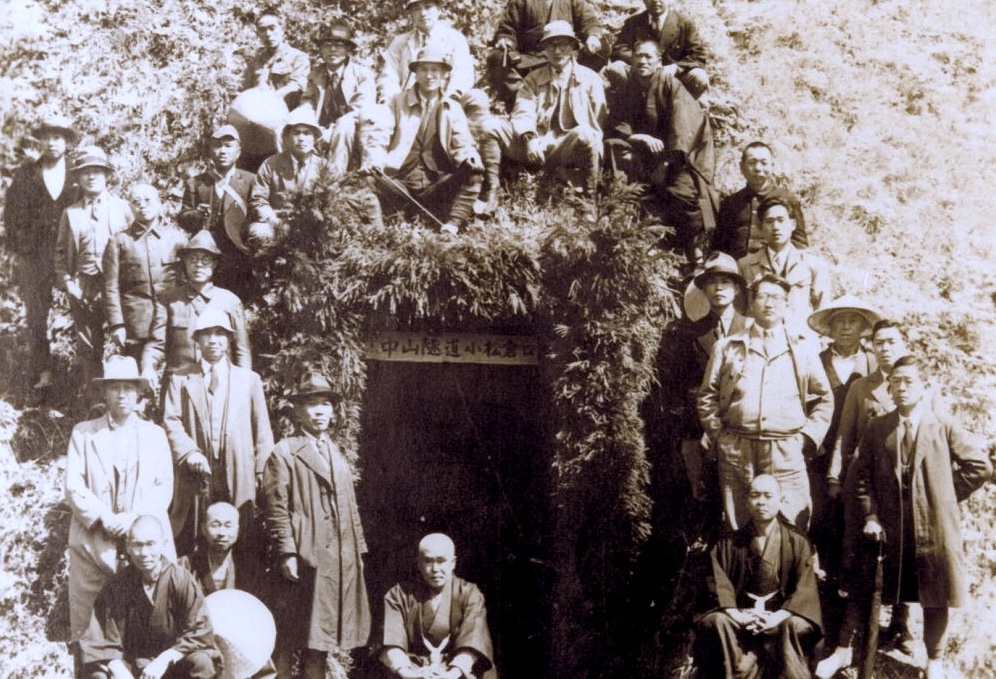

昭和8年11月12日(地元で「山の神の日」とされる日)に鍬立て式が行なわれ、昭和9年に中山隧道開削期成会を結成。

昭和14年10月21日、80間(144m)に到達、戦時下の昭和18年、180間(324m)で中断を余儀なくされますが、戦後の昭和22年に工事を再開し、昭和24年5月1日に、幅4尺(1.2m)、高さ5尺(1.5m)、502.8間(922m)のトンネルが全通しました。

これだけにとどまらず、間髪入れず、昭和25年に2期工事に突入、幅2m、高さ2.5mにまで拡幅しています。

照明が付いたのは昭和56年で、平成18年度の土木学会選奨土木遺産にも選定。

昭和57年には国道の延伸により、なんと中山隧道が国道291号に昇格(ただし自動車の通行は困難)。

平成10年、横に中山トンネルが完成したことで、国道291号・旧道となったのです。

当初は徒歩でトンネルを通り抜けることができましたが、平成27年に崩落の危険性があることがわかり、平成28年からは長岡市の整備により、山古志側70mの間だけ公開されています(広神側坑口は閉鎖)。

国道昇格時の全長は877m、手掘り隧道2位の羽黒隧道(同じ旧山古志村にあります)が500mなのでダントツの1位ということになります。

ちなみに中山隧道を人力で掘削した不屈の闘志を有した住人の村、東竹沢村は、昭和31年に種苧原村、太田村、竹沢村と合併し、山古志村に、平成17年の中越地震直前に長岡市に合併しています。

| 日本一長い手掘りの隧道は、中山隧道(新潟県) | |

| 名称 | 中山隧道/なかやまずいどう |

| 所在地 | 新潟県長岡市山古志東竹沢(小松倉)~魚沼市 |

| 関連HP | 長岡市公式ホームページ |

| ドライブで | 関越自動車道小千谷ICから約20km、長岡南越路スマートICから約22km |

| 駐車場 | 15台/無料 |

| 問い合わせ | 長岡市山古志支所 TEL:0258-59-2343 |

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 | |