東京都台東区浅草1丁目、浅草寺門前、新仲見世通りに店を構えるのが、七味唐辛子本舗やげん堀。創業は江戸時代初期、寛永2年(1625年)という老舗の七味唐辛子店。七味唐辛子を考案したのはここの初代、からし屋徳右衛門。「山徳」の商号は、3代将軍・徳川家光に献上した際、将軍が気に入り、徳の字を賜ったもの。

漢方薬の材料として調合したものが、江戸市中に広まる!

もとは両国の医者町、薬研堀(やげんぼり/現・東京都中央区東日本橋)に店があり、武州川越(埼玉県川越市)の黒胡椒、紀州有田(和歌山県有田市)の陳皮(ちんぴ=みかんの皮)を粉末にしたもの、内藤新宿(現在の東京新宿=甲州街道の宿場)「八ツ房」の焼き唐辛子、讃州・高松(香川県高松市)の唐辛子の粉、但馬・朝倉(兵庫県養父市八鹿町朝倉)の粉山椒、大和(奈良県)の芥子(ケシ)の実、野州日光(栃木県日光市)の麻の実をブレンド。

このブレンドを売り口上に(ただし粉山椒は駿府の家康が愛用したことで、東海道、駿河の粉山椒的に紹介されています)、全国に広がっていきました。

口上にも「大辛、中辛、小辛に辛ぬき」とあるので、配合によって4種あったことがわかります。

しかも「世の皆様のお好みに叶う元祖の匙加減」と江戸の昔からオリジナルのブレンドもOKでした。

医者が集住する薬研堀発祥ということからも、単なる香辛料というだけでなく、漢方的な意味合いもあったのだろうと推測できます。

風邪などにも効くことから「食べる漢方薬」と呼ばれ、七味唐辛子をふりかけた熱いソバで、風邪の予防になったことで、江戸っ子にも好評だったのです。

唐辛子を生と焼きの2種類使うのは、辛い物好きだった江戸っ子に合わせたからなんだとか。

調合販売も、単に好みの味というよりも、芥子の実、麻の実は、不眠などの人向けに精神安定剤的な効果を期待して多く配合、胃弱の人には粉山椒を多めにするなど、薬効を期待しての調合も当然、あったのでしょう。

「7つの相乗効果が味わいの秘訣」(七味唐辛子本舗やげん堀)というのも、よくわかります。

浅草寺門前の現在地に移転したのは、昭和18年のこと。

生唐辛子、焼き唐辛子、黒胡麻、粉山椒、麻の実、芥子の実、陳皮の7種類をブレンドした七味唐辛子は、「七色唐辛子」というのが江戸風。

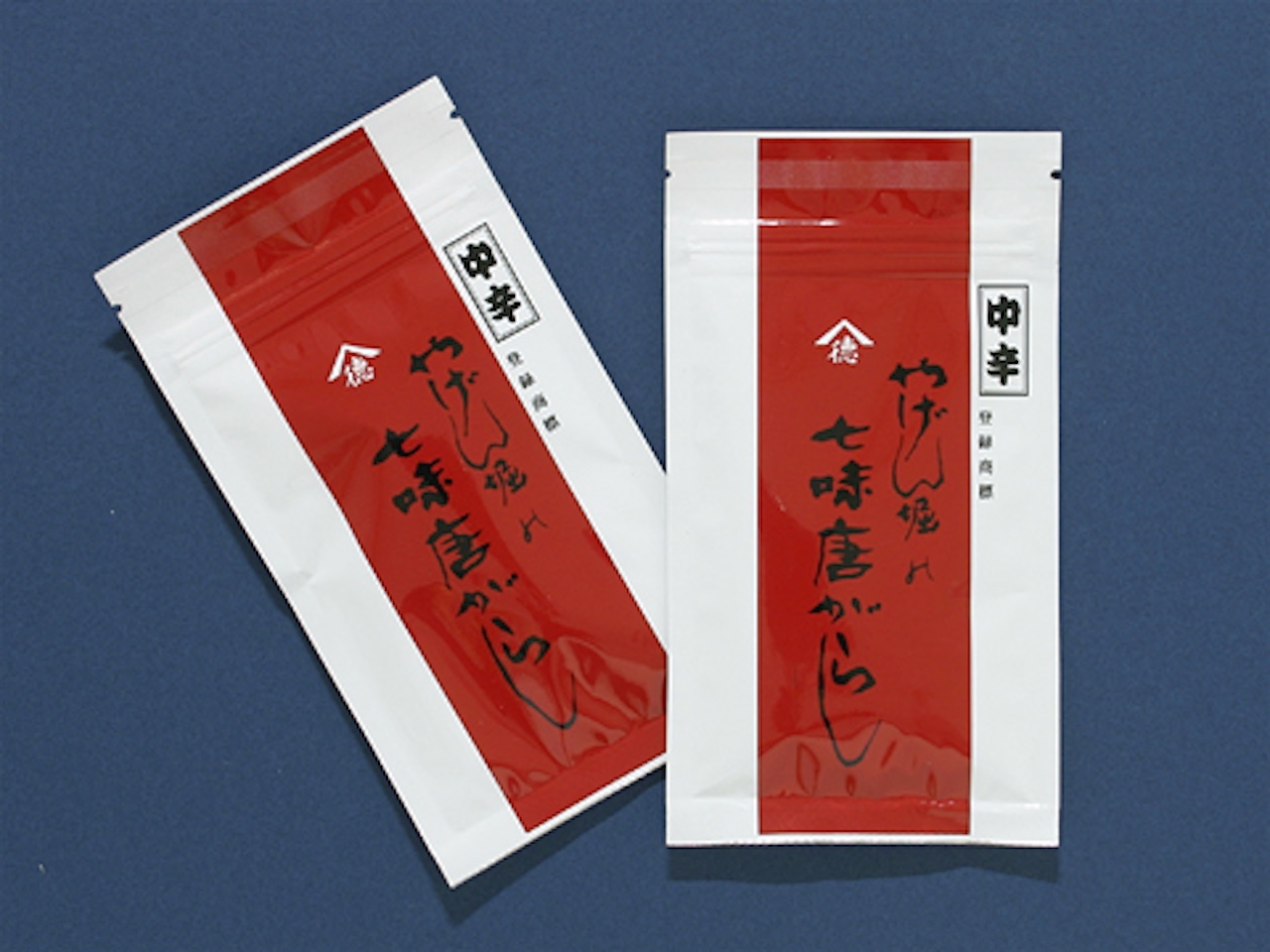

大辛、中辛、小辛の3種ありますが、味や辛さは好みに応じて配合が可能。

食品なので効能は謳うことはできませんが、味だけでなく、健胃などの効果も加味して相談し、オリジナルの配合にしてもらうのもおすすめです。

| 七味唐辛子のルーツ! 七味唐辛子本舗やげん堀 | |

| 名称 | 七味唐辛子本舗やげん堀 /しちみとうがらしほんぽやげんぼり |

| 所在地 | 東京都台東区浅草1-28-3 |

| 関連HP | 七味唐辛子本舗やげん堀公式ホームページ |

| 電車・バスで | 東京メトロ・都営地下鉄・東武鉄道浅草駅から徒歩5分 |

| 駐車場 | なし/周辺の有料駐車場を利用 |

| 問い合わせ | 七味唐辛子本舗やげん堀 TEL:03-3626-7716 |

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 | |