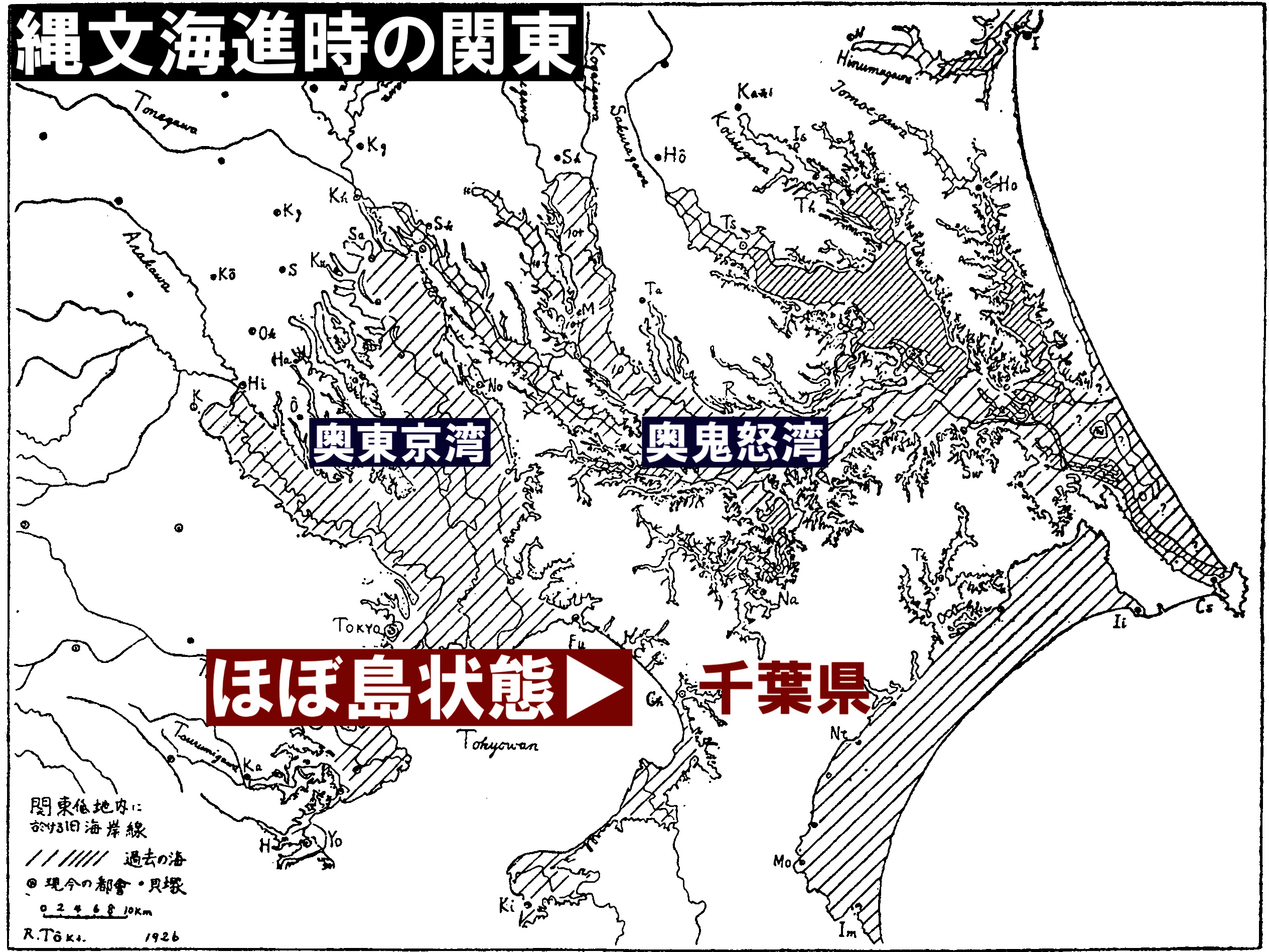

温暖な縄文時代、縄文海進で海が関東平野の奥、埼玉県、茨城県あたりまで侵入していた時代、千葉県域は房総半島部分を残して水没し、「島」に近い状態だったことも明らかになっています。千葉県の貝塚の多くが、現在は海岸線から離れた台地上にありますが、これは当時その場所が海岸近くだったことの証です。

今より平均海面は4mも高く、千葉県は「ほぼ島状態」に

縄文時代早期にあたる7000年前、温暖化により、氷が溶け、海面が上昇するという縄文海進が発生。

関東平野でも今よりも海水面が2m〜3mも高かったと推測されています。

千葉県庁の建つ場所(千葉市中央区)の標高は4.2mなので、縄文海進時にはほぼ海岸にあったということになります。

6000年前に温暖化のピークを迎え、その頃は4mも高かったことから、千葉県庁の建つ場所一帯は、ほぼ海中だったのです。

現在の埼玉県さいたま市あたりまで海(奥東京湾)が入り込み、現在の霞ヶ浦は奥鬼怒湾が広がっていました。

奥東京湾と奥鬼怒湾は細い半島で区切られえいたので、千葉県はかろうじてつながってはいるものの、ほぼ島状態だったのです。

| 温暖な縄文時代、千葉県は「ぼぼ島状態」だった!? | |

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |