髙田郁(たかだかおる)による人気の時代小説シリーズが、『みをつくし料理帖』。大坂出身の少女・澪が江戸で一流の料理人になるまでの波乱万丈な日々を描くストーリーで、テレビでドラマ化、さらに令和2年には映画化されてもいます。『みをつくし料理帖』に登場する酒粕汁(さけかすじる)を作ってみましょう。

まずは料理に使う良質な酒粕を調達

「酒粕を見て、酒を買え」で銘酒の酒蔵には良質の酒粕がある!

いい酒蔵を見極める方法のひとつに、「自慢の酒粕をチェックする」という取材班の裏技がありますが、純米酒、吟醸酒などを醸している酒蔵の酒粕なら間違いありません。

取材班が、今回使った酒粕は、埼玉県蓮田市の取材で購入した神亀酒造の酒粕です。

戦後の日本で一番最初に造石全量を純米酒に変え、純粋アルコールを添加した三増酒が主流の時代に純米酒オンリーを打ち出した酒蔵です。

埼玉県というとあまり日本酒がありませんが、「料理を引き立て、食事をすることに新しい喜びをもたらすもの」という神亀酒造のポリシーを充分に反映した銘酒を醸しています。

当然、酒粕も良質ということに。

そもそも酒粕とは何なのか、なぜ健康にいいのか!?

ヘルシー&アンチエージングの酒粕をぜひ料理に活用したい

酒粕は、酒造りの際、醪(もろみ)と呼ばれる発酵した柔らかい固形物を絞った後の絞り粕(かす)のこと。

発酵の過程で、醪のなかで溶けきれなかった米粒や麹(こうじ)、酵母(こうぼ)、清酒成分が混じっているので、文句なしの栄養食品というわけです。

酒粕をお湯に溶いた甘酒が「飲む点滴」といわれるのも栄養価がある証です。

案外知られていませんが、

「糖尿病・高血圧・心筋梗塞・アレルギー・ガン予防・アトピー・肌荒れ・シミ・シワ・ダイエット・うつ病・老化防止・ストレス緩和にもいいともいわれています」(神亀酒造)

とのこと。

加えて神亀酒造の酒粕は、コンクールの栄誉にも輝く純米酒の製造工程でできるため、無添加で混じりっ気なし。

つまりは「究極の酒粕」というわけなのです。

酒粕は酒屋でも販売されることがあるほか、スーパーでも大手酒造メーカーの酒粕が販売されています。

神亀酒造の場合はネットショップ「神亀の館」で購入が可能。

さてさて、純米酒が元という「究極の酒粕」を手に入れたのなら、いろいろ活用しない手はありません。

まずは、酒粕を使った料理の代表格である「粕汁(かすじる)」に挑戦してみましょう。

単なる粕汁では、芸がないので、『みをつくし料理帖』の酒粕汁に挑戦。

『みをつくし料理帖』の酒粕汁

実際に作ってみましょう! 作り方を紹介

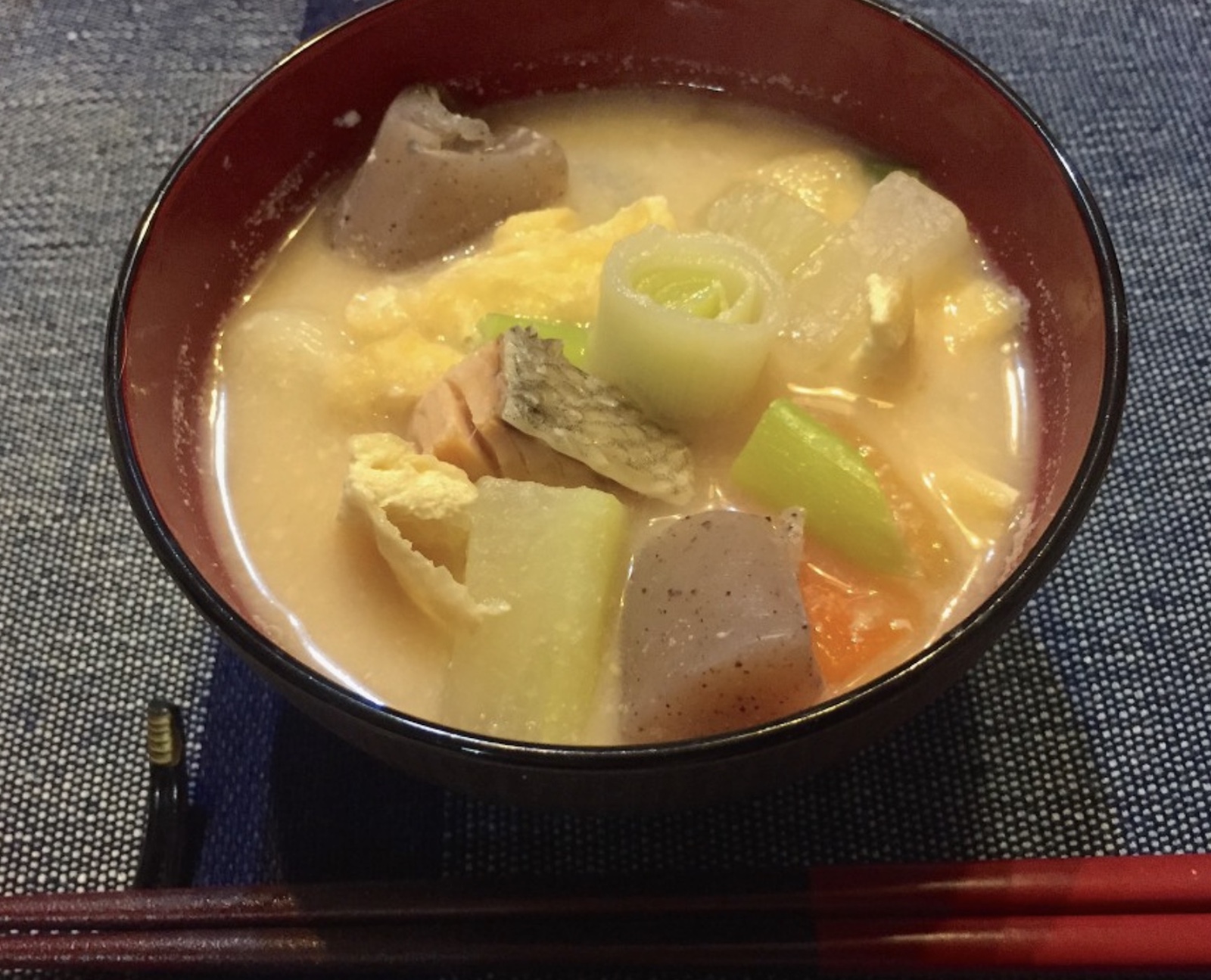

そこで今回は、時代小説『みをつくし料理帖』(原作・高田郁/テレビ朝日のドラマスペシャルで主人公の澪を北川景子が熱演)に登場の、「ほっこり酒粕汁」を作ってみました。

【材料】

- 羅臼昆布

- かつお節(枕崎産、伊豆の田子産など)

- 大根、人参、こんにゃく適量

- 酒粕100g

- 塩鮭(なるべく塩分が少なめのもの)

- 油揚げ

- ネギ

- 日本酒(大さじ1)、味噌(30g)、醤油(大さじ1)

【料理手順】

- 羅臼昆布と、枕崎のかつお節で出汁(だし)をとります。

- 出汁に大根、人参、こんにゃくを入れて、柔らかくなるまでカタコト煮ます。

- その間に、すり鉢で酒粕100gをすります。鍋からとった出汁100ccを加えながら、滑らかになるまで混ぜ合わせます。

- 先ほどの鍋に塩鮭(塩分が多いと仕上がりが塩辛くなるのでご注意を)、油揚げ、ネギを加え、すり鉢で滑らかにした酒粕を加えます。

- ここに日本酒(大さじ1)、味噌(30g)、醤油(大さじ1)を加え、ひと煮立ちさせれば完成です。

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |