1581(天正9)年に伊勢に侵攻した織田信雄(おだのぶかつ=信長の次男)の家臣・滝川雄利が平清盛が建立と伝わる平楽寺跡に城郭を築いたのが伊賀上野城の創始。1608(慶長13)年、伊賀・伊勢両藩の藩主となった藤堂高虎は津城には手を加えなかったのですが大坂城の豊臣氏に睨みを利かせるべく、伊賀上野城には大改築を施しました。

豊臣方の城から徳川方の城へ、要衝ゆえの変遷に注目!

織田信雄家臣の滝川雄利(たきがわかつとし)は、伊勢神戸城(いせかんべじょう=現・三重県鈴鹿市神戸本多町)の城主でしたが、1581(天正9)年、第二次天正伊賀の乱の際に、伊勢国に侵入して伊賀上野に砦を築きます。この時の砦は、小牧・長久手の戦いの際に家康に味方したため、秀吉側の脇坂安治によって落城しています。

1585(天正13)年、大和郡山城から脇坂安治が伊賀上野城に入り、戦乱で荒廃した平楽寺、仁木古館跡に伊賀上野城を築城しています。

本丸に三層の天守を建て、本丸の西に二の丸、北の山下を三の丸を配していましたが、この時の築城の目的は、大坂の豊臣氏を守るという意味合いでした。

関が原合戦後の1611(慶長16)年、徳川家康の命で藤堂高虎が城を近世的に拡張して大修復しています。

この時の大修復は、大坂城に睨みを利かし、大和国、紀伊国を抑えるためのが主目的です。

京・大坂への要衝に位置する伊賀上野城は、堀を深くし、さらに30mの高石垣で囲んだ五層の大天守を築きましたが、竣工直前に大天守は台風で倒壊。

1615(慶長20)年、大坂夏の陣によって豊臣家も滅亡したため、軍事的な城郭の必要性は弱まり、津に本城を置く藤堂氏の支城として代々城代が置かれるのみとなりました。

築城も途中で中止され、本丸、二の丸などの主要部分は城代屋敷を除いて未完成のまま、幕末を迎えています。

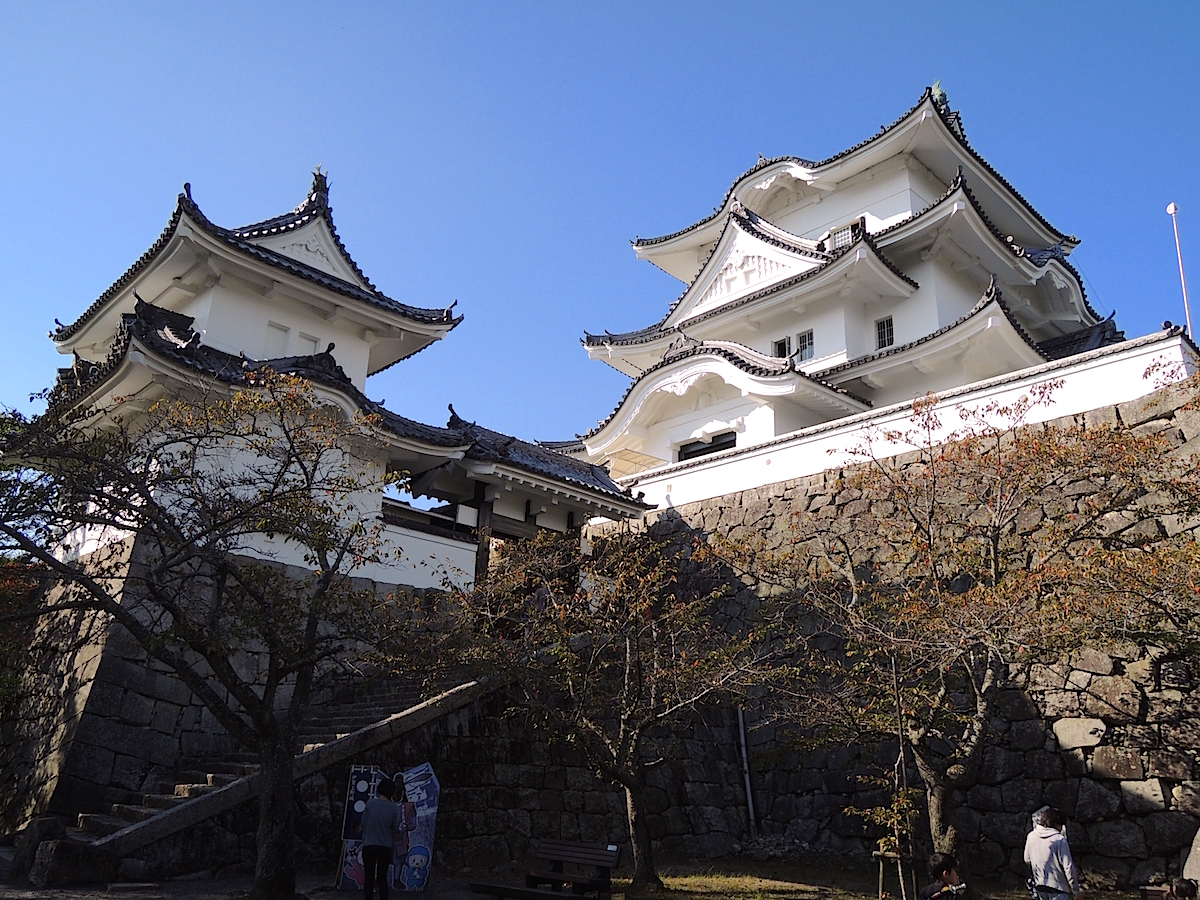

見事な石垣に模擬天守がのっている

家康が信任厚い藤堂高虎に伊賀上野を任せたのは築城の名手という側面も見逃せません。

現存する内堀の高石垣は、大坂城を睨んで有事の根城として藤堂高虎が築いた当時のものなのです。

大坂城の高石垣とともに日本で一、二を競う高さの石垣は、藤堂高虎の築城当初に「打込はぎ」の技法で築かれたもの。石垣基部の根石から天端まで29.7mの高さを誇り、延長は368mに及んでいます。

黒沢明監督の映画『影武者』のロケにもこの見事な石垣が使われています。

旧城域一帯が国の史跡に指定され、上野公園になっています。一帯には松尾芭蕉を祀る俳聖殿、芭蕉翁記念館、伊賀流忍者博物館があって、内外の観光客を集めています。

現在の木造3層の模擬天守は、昭和10年に尾崎行雄の秘書から衆議院議員になった川崎克氏が建てたもの。

「伊賀文化産業城」とも呼ばれ、武具・甲冑や藤堂家の遺品、3階には横山大観をはじめ名士の色紙46点の天井絵が飾られています。

また、上野市の郷土資料も展示。

ただし、この模擬天守、本来は五層天守だった天守台に、歴史的な考察がないまま三層天守を建てたために、天守台敷地の半分程度しか使用していません。

三重県立上野高校の図書館横に建つ武具蔵が唯一の遺構となっています。

古地図に知る 上野城

| 伊賀上野城 | |

| 名称 | 伊賀上野城/いがうえのじょう |

| 所在地 | 三重県伊賀市上野丸之内106 |

| 関連HP | 伊賀上野城公式ホームページ |

| 電車・バスで | 近鉄伊賀線上野市駅から徒歩5分 |

| ドライブで | 名阪国道上野ICから約3km |

| 駐車場 | 上野公園駐車場(60台/有料) |

| 問い合わせ | 伊賀上野城 TEL:0595-21-3148/FAX:0595-21-3148 |

| 掲載の内容は取材時のものです、最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 | |