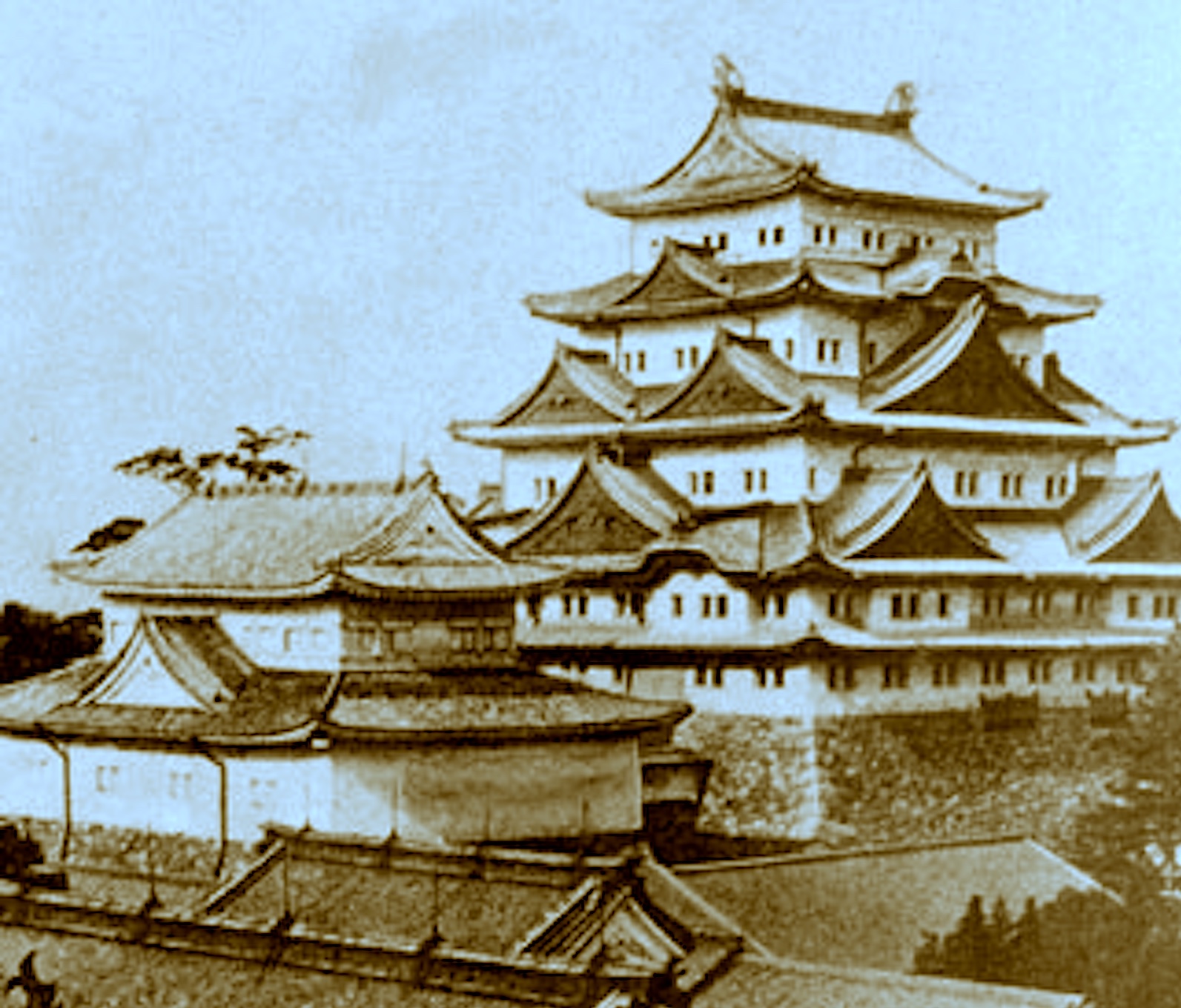

日本最大規模で、かつもっとも贅を尽くした豪華な天守はどこだったのでしょう。将軍の居城だった江戸城、豊臣秀吉時代の大坂城、あるいは徳川幕府が再建した大坂城でしょうか。答えは名古屋城です。しかも名古屋城の天守は戦災で焼失するまで現存していました。

徳川義直の居城として、家康が練りに練った名城

天下普請(てんかぶしん)という言葉をご存知でしょうか。

豊臣秀吉や徳川家康などが、諸大名に命じて、いわば国家プロジェクトとして建設した城のこと。

彦根城、二条城なども天下普請ですが、動員された大名の数が多いのが、江戸城(慶長期、元和期、寛永期の三度)、大坂城、名古屋城です。

江戸時代の再建大坂城は徳川秀忠の命で、最大の本丸工事で58名もの大名が動員されています。

しかし、天下普請の中でもとくに大規模だったのが名古屋城の建設です。

しかも清洲城(現・愛知県清須市)から城下町ごと移転させる清洲越しという大胆な計画でした。

名古屋城が建設された当時、大坂にはまだ豊臣秀頼が大坂城を居城にし、豊臣恩顧の諸大名が西日本に残されていました。

徳川家康は、江戸と京・大坂を結ぶ東海道の重要な拠点である名古屋という場所、そして西国大名への抑止としても巨大な城を築くことを選んだのです。

加藤清正や福島正則といった西国大名を動員することで、その経済力を削ぎ、さらに自らが築いた頑強な城を攻略しようという考えを浮かばせないようにしたとも推測できます。

工事は西国の大大名20家が請け負い、延べ20万人の人夫が動員されているので、まさに一大国家プロジェクト。

豊臣方への抑え、徳川の権威の確立、さらには徳川幕府の長期政権化を目的にしたという唯一のシンボル的な城であるため、史上最大規模でもっとも豪華だった天守が築かれたのです。

木造部分の高さは36.1m、豊臣秀吉の大坂城より一回り大きく、家康が建てた江戸城天守に次ぐ高さでした。

江戸時代を通して名古屋城の天守を上回る高さは、3代将軍・徳川家光が再建した大坂城天守と江戸城天守しかありませんが、いずれも17世紀半ばに焼失しています。

床面積は名古屋城が4425平米と、日本最大。

つまり17世紀半ば以降、戦災で焼失するまでは日本最高の高さ、そして最大面積の天守としてそびえていたのです。

壮大なスケールの石垣の上に、五層五階地下三階建ての天守をのせ、屋根は金箔瓦で、金鯱(きんしゃち)が輝いていました。

当然、これも御三家筆頭・尾張徳川家の居城として、徳川の権威の表現だったのです。

天守の南側には、狩野派の絵師たちによる豪華な障壁画で彩られた本丸御殿が建てられ、上洛する徳川将軍の宿泊場所にもなったのです。

加えていえば天守の壁厚はなんと30cm。

鉄砲や大砲の攻撃を想定した史上最高の防御性能をも誇っていました。

築城を担った西国の大大名も、「攻略は無理」と考えたことでしょう。

豪華でかつ、実戦的。

名古屋城はその意味でも日本で最高の天守だったといえそうで、名古屋人が誇りに思う理由もよくわかります。

残念ながら、現在、名古屋城天守は耐震の問題で登城することができません。

| 史上最大規模、もっとも豪華で頑強だった天守は、名古屋城!? | |

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |