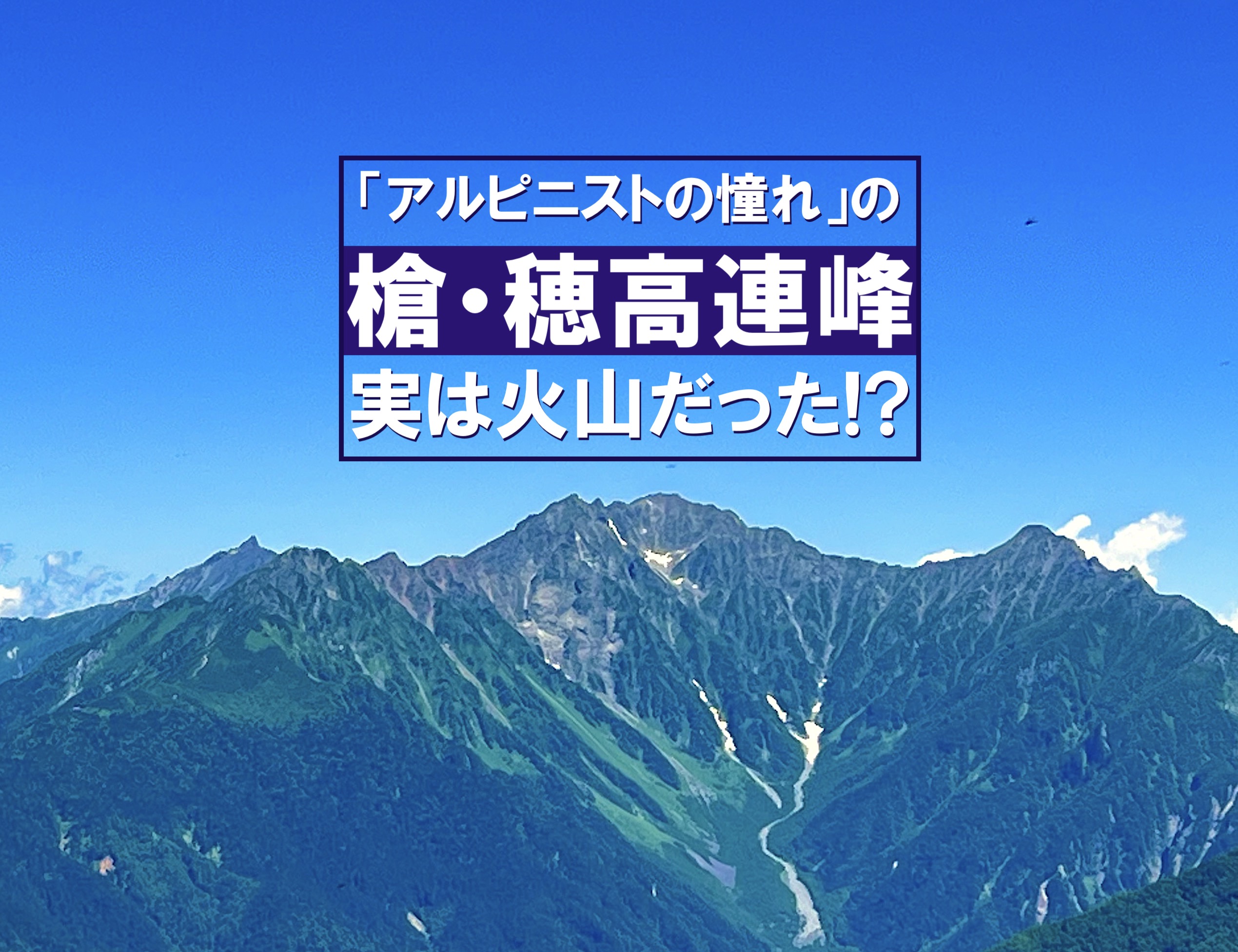

山好きな人なら、誰もが一度はチャレンジしたいのが槍穂高連峰の縦走。日本アルプスの中でもそのアルペン風な風貌は随一で、名ガイド・上條嘉門次が「鳥も通わぬ」と表現した滝谷の岩壁が有名です。そんな岩と雪の殿堂、穂高岳が実は火山だったといわれてもちょっと信じがたいかもしれません。

隆起以前の170万年〜180万年前にカルデラだった

穂高連峰から続く焼岳、乗鞍岳、御嶽山は、活火山。

でも穂高岳にはまったくその気配も、痕跡もありません。

世界的にも著名な地質学者でもある原山智・信州大学名誉教授は『超火山〈槍・穂高〉』(山と渓谷社)を出版。

近年、激的に進歩した北アルプスの地質学を紹介する中で(原山教授が地質探偵ハラヤマに扮し、共著のライター探偵団員山本明さんに解説するスタイル)、北アルプスの山々がマグマの上にポッカリと浮いていることを解き明かしながら、槍・穂高連峰が、かつては世界有数の大規模なカルデラ火山であったことを証明しています。

原山智教授は北アルプスを通算で1500回は調査目的で登り、現在の穂高連峰は140万年前に生成した花崗岩、花崗閃緑岩のマグマが基盤であることを突き止めています。

上條嘉門次が「鳥も通わぬ」と表現したロッククライマーの聖地・滝谷は、花崗閃緑岩(火成岩)でできているのです。

実は、この花崗閃緑岩、近年の研究で世界で最も新しい花崗岩体であることもわかってきました(もっとも新しいのは黒部川花崗岩で80万年前)。

北アルプス周辺に大規模な火砕流が分布していることは以前からわかっていたのですが、その原因となる火山がどこにあったのかは、定かでありませんでした。

近年、その火砕流が穂高岳周辺から噴出、170万年〜180万年前にカルデラが誕生したことも判明したのです。

稜線部分の溶結凝灰岩(ようけつぎょうかいがん)、閃緑斑岩(せんりょくはんがん)は、この170万年〜180万年前の巨大噴火がもたらした岩なのです(大噴出したマグマが火砕流となり堆積し、溶結凝灰岩という硬い岩石が誕生)。

つまりは深成岩の花崗閃緑岩の上に、火山岩の溶結凝灰岩、閃緑斑岩が複雑にのっているという形状で、奥穂高岳山頂部、西穂高岳山頂部は白っぽい岩肌の溶結凝灰岩、ジャンダルムは閃緑斑岩、流紋岩質貫入岩などで構成されています。

そして、切り立った穂高岳の飛騨側や、滝谷は花崗閃緑岩で、北アルプスの隆起で、地底のものがこの高さにまで持ち上がってきたもの(北アルプスの隆起スピードが130万年ほどと非常に速かった証拠)。

たしかに北アルプス最深部、黒部川源流の雲ノ平は、溶岩台地で、台地では高天原温泉が湧いています。

現在の槍穂高連峰の急峻な地形はカルデラ誕生後、130万年の隆起で形成されたもので、往時のカルデラ地形はまったく残されていません。

一般に、火山の寿命は人間の1万倍、つまりは数十万年〜100万年といわれますが、170万年〜180万年前の巨大噴火なので、まさに槍穂高連峰は『超火山〈槍・穂高〉』ということに。

くどいようですが、火山(活火山とそれ以外の火山)には当てはまりません。

| 「アルピニストの憧れ」の槍・穂高連峰、実は火山だった!? | |

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |