「おとぎ電車」というと首都圏の年配の人は昭和25年に西武山口線の前身、「おとぎ線」(ユネスコ村を結ぶ遊戯施設)に走った電車を思い浮かべるかもしれません。宇治川沿いを走行したおとぎ電車もやはり、遊戯施設でしたが、ダム建設用の鉄道を活用し、昭和25年〜昭和35年に運転されていました。

線路跡は天ヶ瀬ダム誕生で、鳳凰湖の湖底に!

宇治川電気が宇治川を堰き止めて大峯ダム(大正13年完成、日本における重力式コンクリートダムの草分け)を建設するにあたり、大正9年に建設資材運搬用のトロッコ鉄道9.6kmを敷設。

軌間は、現在、日本国内に現存する特殊狭軌(ナローゲージ)よりもさらに狭い610mmでしたが、直流600Vで電化され、電気機関車が牽引するという本格的な「トロッコ列車」でした。

大正13年)にダムと志津川発電所が完成後も、3.6kmは従業員の輸送、ダムの管理などに使われましたが、戦後は観光に転用することが立案されます。

大正2年、地質学者・志賀重昂(しがしげたか)は木曽川沿いの太田川宿から犬山に木曽川を舟で下り、その光景を「來因河(ライン川)其儘(そのまま)なり」と称し、日本ラインという名が生まれていますが、宇治川もまた大正15年に「宇治川ライン」(宇治川汽船)が運航を開始していました。

宇治川の観光開発を目的に、専用鉄道を観光に転用する案は、大正時代からありましたが、ようやく戦後になって、それが実現します。

京阪電気鉄道は、おとぎ電車の運行に先立つ昭和25年10月1日、終点に「宇治川遊園」を開園、10月10日、おとぎ電車の運転が始まったのです。

宇治川ライン回遊コースの片道におとぎ電車、片道に宇治田原自動車のバスを利用するという回遊コースが誕生、多くの観光客を集めました。

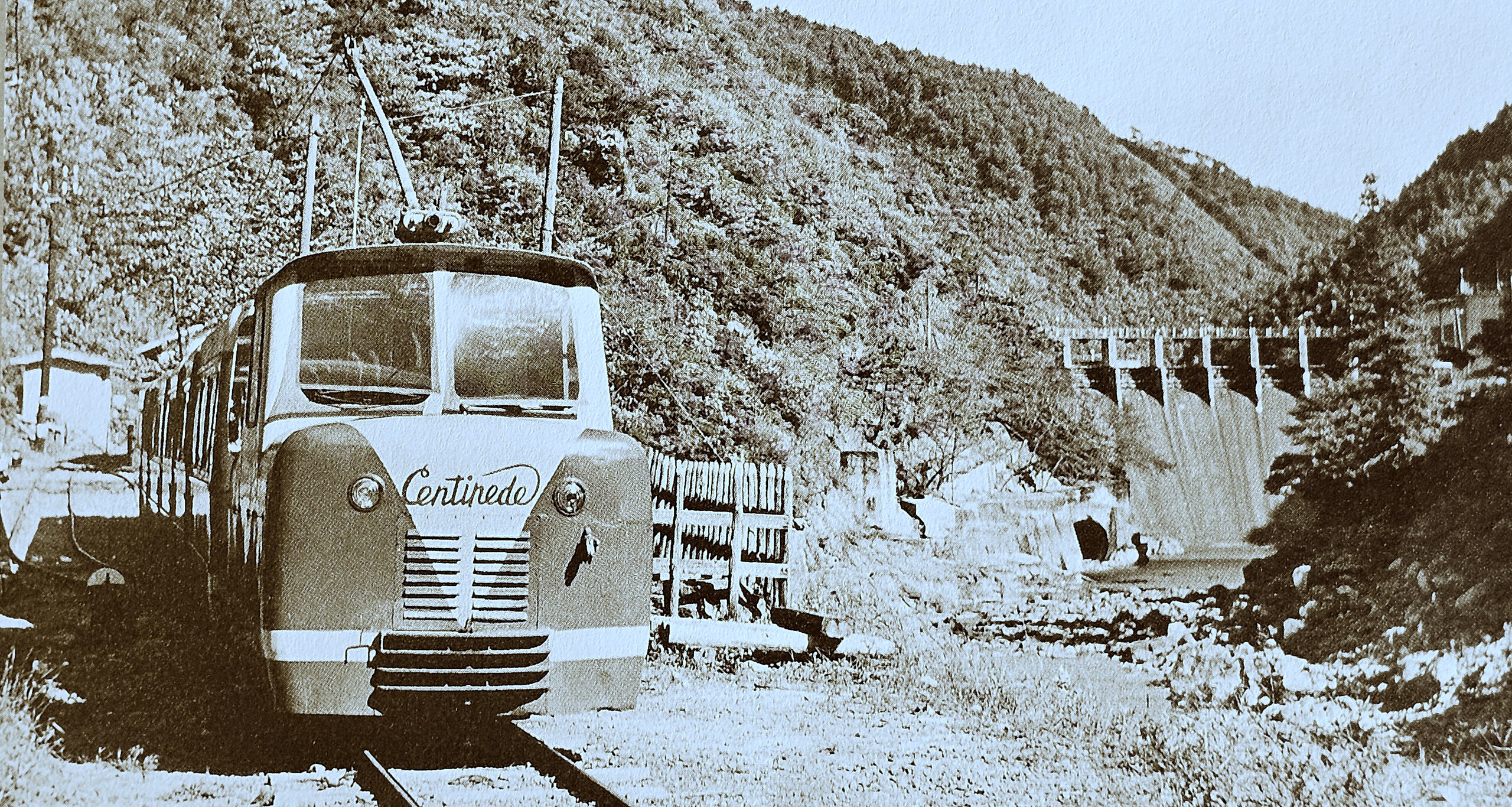

おとぎ電車は、京阪電気鉄道を運転を担い、米国ウェスティングハウス・エレクトリック(Westinghouse Electric Corporation,)製の電気機関車がトロッコ客車7両を牽引、下流の志津川発電所側の天ヶ瀬駅、ダム側の堰堤駅を結びました。

単線のため中間地点には行き違いのための信号場が設けられ、タブレット交換で信号の代わりとしていました。

多客期には乗車待ちの長い行列ができるほどの盛況で、ピーク時には1日28往復、6000人を運んでいます。

盛況だったおとぎ電車ですが、天ヶ瀬ダム建設計画が浮上し、関西電力に身売りするかたちでおとぎ電車、宇治川遊園はともに廃止。

昭和39年、天ヶ瀬ダムとダム湖・鳳凰湖(ほうおうこ)の誕生とともに、おとぎ電車の線路も湖底に没しています。

| 【昭和レトロな旅】元祖・おとぎ電車は宇治川沿いを走った京阪電気鉄道! | |

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |