鳥取県米子市福市、米子市街地の東南、日野川と法勝寺川の合流地点に突出するなだらかな福市丘陵(標高25m内外の長者原台地)にある弥生時代後期(3世紀)から古墳時代中期(5世紀)にかけての集落跡と墳墓群が、福市遺跡。大規模な弥生時代のムラが福地遺跡公園として保存されています。

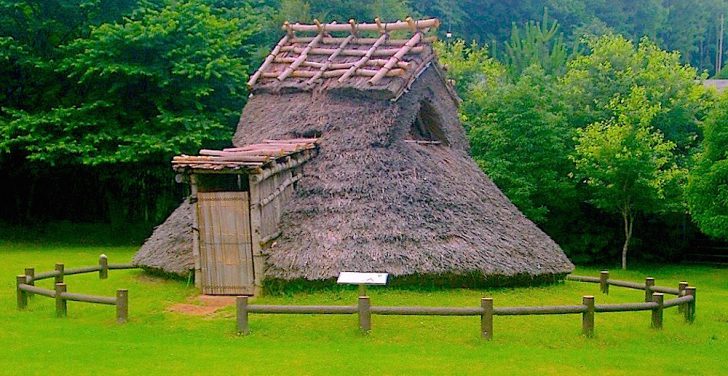

福地遺跡公園として公開され、竪穴式住居も復元

1960年代に大規模な住宅団地と学校の用地造成の事前調査の際に発見され、山陰で初の地元住民による遺跡保存運動の結果、1970年に吉塚地区と日焼山地区(山市場、御所原、南御所原、四つ塚谷、日焼山、吉塚、青木向の7支群のうち、吉塚、日焼山の2支群)の3万9414平方メートルが国の史跡として保存されることに。

舌状台地上に築かれた弥生時代〜飛鳥時代の集落と土壙墓を中心とする墓地の跡。

中心となるのは、古墳時代の竪穴住居跡となっています。

吉塚地区では、標高25mほどの平坦な丘陵で、80棟の住居跡が出土(弥生時代の住居跡は13棟)。

国の史跡に指定されたエリア内からだけでも3世紀(弥生時代後期)から6世紀(古墳時代後期)にかけての住居跡、土壙墓(どこうぼ=穴を掘るのみで,ほかになんらの設備も施さない墓)、古墳、横穴墓、柱穴群、溝など合計133基の遺構が確認されています。

遺跡全体では263基の遺構の発見、弥生土器、土師器、須恵器などが3万5000点も出土し、大規模な遺跡だったことが判明しています。

住居跡の数は100戸にも及び、村全体がそのままのかたちで発掘されるのは全国的にも珍しいことから、その一部が昭和43年に国の史跡として指定され保存されています。

日焼山地区では、吉塚地区で生活していた人々が葬られたと考えられる古墳時代前期の墓群(土壙墓の群)が発見されています。

深さ2mほどの素掘りの穴で、全体では数十基あると推測されています。

また、日焼山地区の中央には直径12m、高さ1.2mの円墳(日焼山1号墳)があり、周囲の土坑墓とは一線を画しているため、集落を率いた人物が葬られたと推測できます。

集落跡と墳墓群が区分された形で、一体となっていることが特徴的で、集落の変遷を知る上でも重要な遺跡に。

一帯は史跡公園として遺跡の一部を現状のまま保存し、復元住居などで弥生時代の風景を再現。

春には桜が咲き、花見の名所にもなっています。

遺跡入口にある「米子市福市考古資料館」には、土器などの出土品をはじめ遺跡全体の様子がわかる資料を展示。

西日本では最大級の規模を持つ丘陵性集落(集落と墳墓群)として注目の青木遺跡、米子市内の池ノ内遺跡、陰田隠れが谷遺跡、目久美遺跡、上福万遺跡など周辺の遺跡からの出土品も展示しているので、ぜひお立ち寄りを。

| 福市遺跡 | |

| 名称 | 福市遺跡/ふくいちいせき |

| 所在地 | 鳥取県米子市福市461-20 |

| 関連HP | 米子観光協会公式ホームページ |

| 電車・バスで | JR米子駅から日ノ丸バス日野行きで20分、安養寺入口下車、すぐ |

| ドライブで | 山陰自動車道米子南ICから約3km |

| 駐車場 | 28台/無料 |

| 問い合わせ | 米子市福市考古資料館 TEL:0859-26-3784 |

| 掲載の内容は取材時のものです、最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 | |