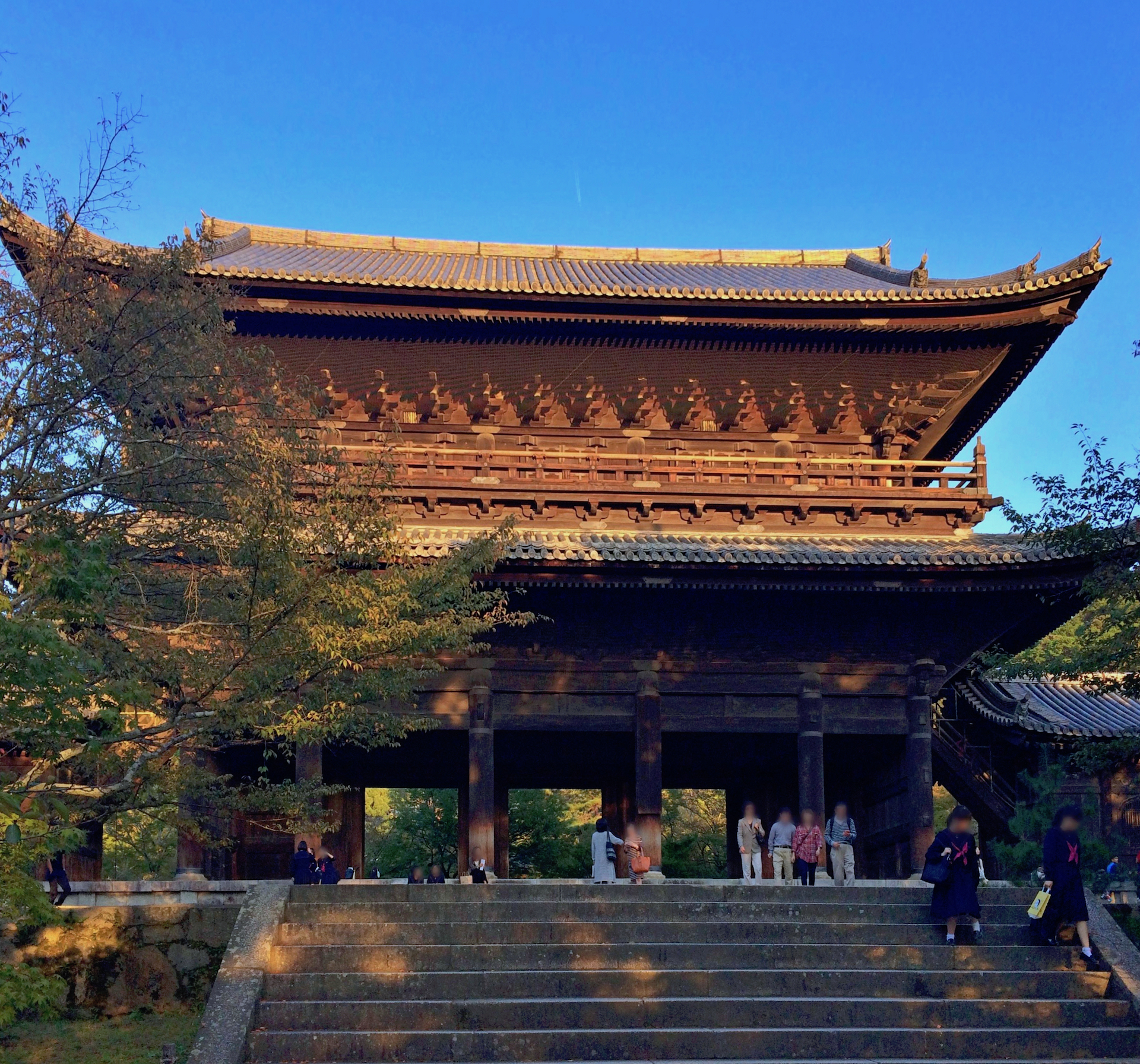

南禅寺の三門は寛永5年(1628年)の再建で国の重要文化財。伊勢津藩主で築城の名手としても名高い藤堂高虎(とうどうたかとら)が大坂夏の陣に倒れた将士の菩提を弔うために建立したもの。知恩院・三門、東本願寺・御影堂門とともに、京都三大門の一つに数えられています。

現存する三門は藤堂高虎の建立で、国の重要文化財

南禅寺の三門は、永仁3年(1295年)、公暁(くぎょう)・西園寺実兼(さいおんじさねかね)の寄進によって創立。

応安年間(1368年〜1374年)に改築されていますが、文安4年(1447年)の火災で焼失しています。

藤堂高虎は、南禅寺三門完成の前年、寛永4年(1627年)には自身の江戸邸内に上野東照宮を建立するなど、藩内の寺社復興にも取り組んでいました。

三門楼上内陣の正面には本尊として宝冠釈迦座像が安置されています。

石川五右衛門の「絶景かな」のせりふで知られるのは、南禅寺三門の上での名場面ですが、あくまで歌舞伎のなかの出来事。

並木五瓶作の歌舞伎の演目『楼門五三桐』(さんもんごさんのきり)の名場面が「南禅寺山門の場」。

三門の楼上、天下を狙う大盗賊石川五右衛門は煙管(きせる)を吹かして、「絶景かな、絶景かな。春の宵は値千両とは、小せえ、小せえ。この五右衛門の目からは、値万両、万々両」という名台詞を吐きます。

しかし実際の石川五右衛門はほとんど史実の裏付けのない伝説の人物。

さらにいえば、文禄3年8月24日(1594年10月8日)、京の三条河原で処刑されているので、南禅寺の三門の再建は五右衛門の死後のこととなります(石川五右衛門が生きた時代に三門はありませんでした)。

高さ22mの三門は急な階段を上って登楼することができ、楼上から京都の町並みを一望することが可能。

三門前の巨大な石灯籠は三門落成の際に佐久間勝之(信濃国長沼藩の藩祖)が奉納したもの。

佐久間勝之は上野東照宮、熱田神宮にも巨大な灯籠を寄進しておりこの3つが「日本三大灯籠」といわれています。

浮世絵に見る 歌舞伎名場面の『樓門五三桐南禅寺の場』

| 南禅寺・三門 | |

| 名称 | 南禅寺・三門/なんぜんじ・さんもん Nanzen-ji Temple,Sanmon Gate |

| 所在地 | 京都府京都市左京区南禅寺福地町 |

| 関連HP | 南禅寺公式ホームページ |

| 電車・バスで | JR京都駅から市バスで34分、南禅寺永観堂前下車、徒歩8分で三門。または地下鉄東西線蹴上駅からインクラインをくぐり歩行者専用道を徒歩7分で三門 |

| ドライブで | 名神高速道路京都東ICから約14km |

| 駐車場 | 南禅寺駐車場(50台/有料) |

| 問い合わせ | 南禅寺 TEL:075-771-0365/FAX:075-771-6989 |

| 掲載の内容は取材時のものです、最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 | |