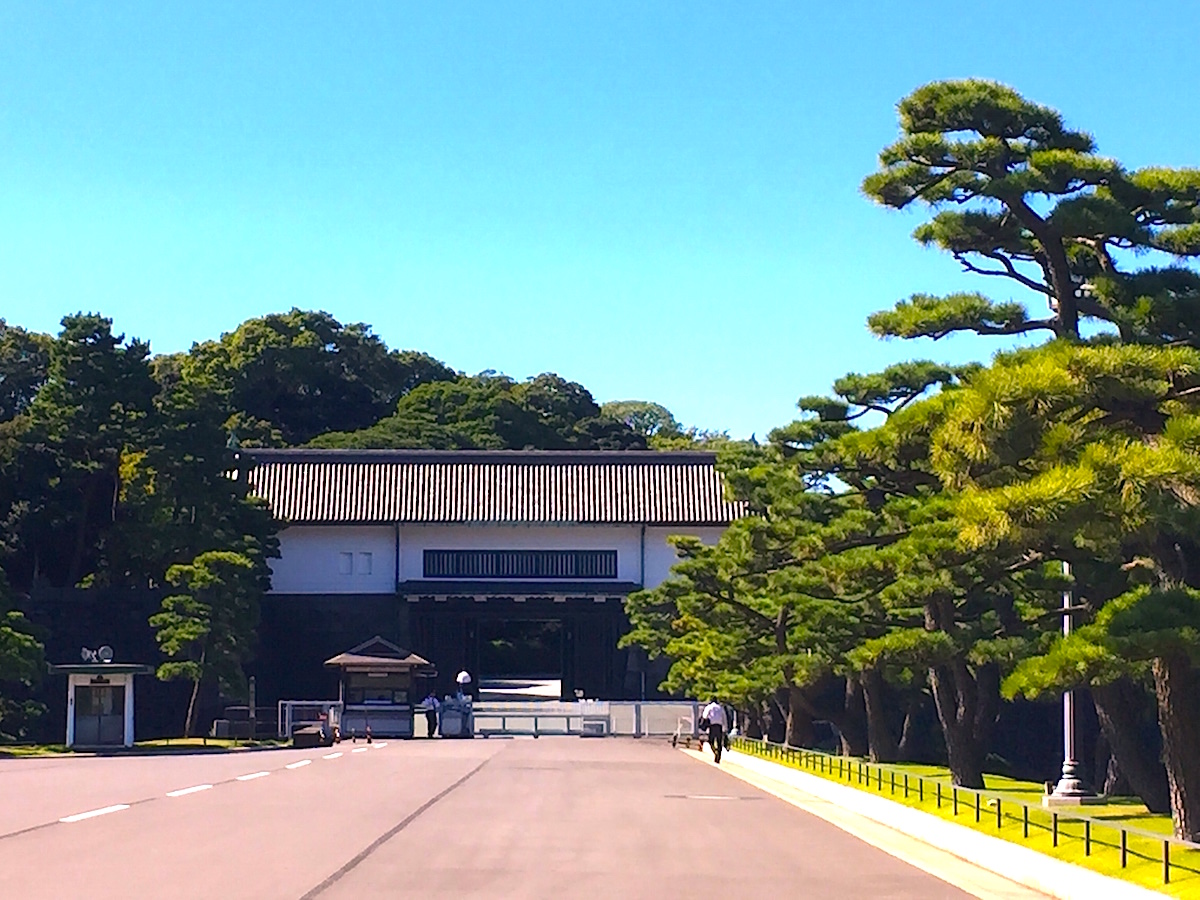

坂下門は江戸城西の丸造営直後に築かれた門が坂下門。江戸時代には西の丸大奥に近く、西の丸の通用門として利用されていました。現在、西の丸は皇居となっているため、宮内庁の管理で、通常は立ち入ることができません。文久2年1月15日(1862年2月13日)、老中・安藤信正がこの門外で水戸浪士に襲われた「坂下門外の変」は有名。

西の丸大奥の通用門と名ていた門は楼門のみ現存

西の丸の坂下に位置することが名の由来。

江戸時代には高麗門と櫓門、枡形からなる堅牢な門でしたが、明治18年に外側の高麗門が撤去され、明治20年に渡櫓門のみが角度を90度変えて建て直されています。

坂下門の右手にある濠が蛤濠(はまぐりぼり)です。

坂下門を入ると宮殿と宮内庁があるため、『皇居乾通り一般公開』、正月・天皇誕生日の一般参賀の時のみ、坂下門をくぐることが可能です。

坂下門外の変

文久2年1月15日(1862年2月13日)に、江戸城坂下門外にて、尊王攘夷派の水戸浪士6人が登城途中の老中・安藤信正(事件当時は信行、磐城平藩主)を襲撃し、負傷させた事件です。

桜田門外の変で井伊直弼(いいなおすけ)が暗殺された後も、幕閣を支えた安藤信正は、開国路線を継承。

そして朝廷から幕府に和宮(かずのみや)を嫁がせる(和宮降嫁)という公武合体を推進したのです。

尊王攘夷派は、これに反発し、水戸浪士らは、1月15日、月次の将軍謁見で諸大名が総登城する時を狙って安藤信正暗殺を計画しますが、全員討ち死にしています。

しかし、幕府の権威は失墜し、安藤信正も老中を罷免されています

| 江戸城 坂下門 | |

| 名称 | 江戸城 坂下門/えどじょう さかしたもん Sakashita-mon Gate,Edo Castle |

| 所在地 | 東京都千代田区千代田1-1 |

| 関連HP | 宮内庁公式ホームページ |

| 電車・バスで | 東京メトロ二重橋前駅、都営地下鉄大手町駅から徒歩15分。JR東京駅から徒歩20分 |

| 駐車場 | なし/大手センターパーキング(185台・有料)など周辺の有料駐車場を利用 |

| 問い合わせ | 宮内庁 TEL:03-3213-1111 |

| 掲載の内容は取材時のものです、最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 | |