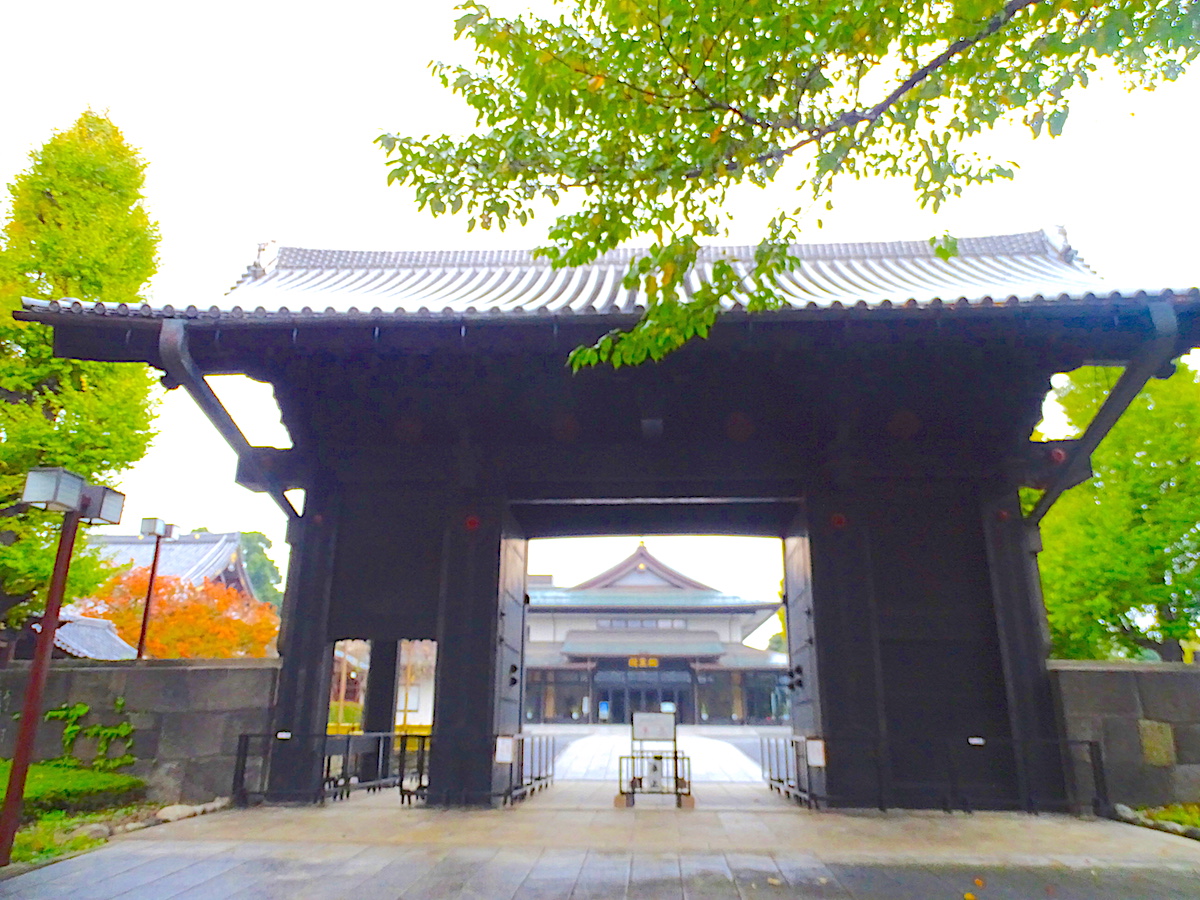

徳川将軍家の菩提寺として、天海僧正が創建した寛永寺。1625(寛永2)年、3代将軍・徳川家光の時代に貫主の住坊となる本坊が建てられました。本坊があったのは現在の東京国立博物館の敷地。慶応4年5月15日(1868年7月4日)の官軍と彰義隊との上野戦争で焼失し、旧本坊表門だけは奇跡的に残存し、輪王殿の前に残されています。

上野が焼け野原となった幕末の上野戦争からも焼け残った!

慶応4年5月15日、新政府軍側から宣戦布告がされ、薩摩藩の精鋭部隊は黒門口(上野広小路)を突破し、寛永寺の輪王寺宮法親王が居住する本坊へと迫ります。

本郷台には佐賀藩がアームストロング砲を構え、その威力を発揮、一帯は焼け野原となります。

明治2年に歌川芳盛(さくら坊芳盛)によって描かれた『本能寺合戦之図』は、本能寺に名を借りた、上野戦争の錦絵。

錦絵に描かれた黒門は、円通寺(東京都荒川区南千住)に移築現存しています。

上野戦争の戦火から奇跡的に残った寛永寺本坊の表門ですが、よく見ると銃弾の痕(あと)も残されています。

明治11年、帝国博物館(現、東京国立博物館)が開館すると、その正門として使われましたが、関東大震災後(大正12年)、現在の本館を改築するのにともない、昭和12年に現在地に移築されています。

江戸時代の栄華を示す寛永寺の数少ない遺構のひとつで、国の重要文化財に指定されています。

平成22年に解体修理が行なわれ、調査で建設当初から建物全体に黒漆が塗られていたことが判明し、扉の四葉金具も復元するなど往時の姿を取り戻しています。

上野戦争

5月25日、寛永寺貫主・日光輪王寺門跡を継承していた輪王寺宮公現法親王(後の北白川宮能久親王)は、寛永寺を脱出し、羽田沖から幕府海軍の手引きで「長鯨丸」へ乗り込み海路水戸へ脱出し、6月6日に旧幕府軍の拠点だった会津若松城に入城しています。

7月10日、最後の将軍、徳川慶喜、静岡に蟄居。

7月12日、奥羽越列藩同盟(おううえつれっぱんどうめい)が輪王寺宮を奉じて徹底抗戦を始めます(アメリカ公使は本国に対して、日本には2人のミカドがいると報告)。

7月17日、新政府は江戸を東京と改め、9月8日には明治に改元し、一世一元の制を定めています。

| 寛永寺旧本坊表門 Kanei-ji Temple, former Honbô front gate | |

| 名称 | 寛永寺旧本坊表門/かんえいじきゅうほんぼうおもてもん |

| 所在地 | 東京都台東区上野公園14番地 |

| 関連HP | 寛永寺公式ホームページ |

| 電車・バスで | JR上野駅から徒歩5分 |

| ドライブで | 首都高速上野ランプから約1km |

| 駐車場 | なし/周辺の有料駐車場を利用 |

| 問い合わせ | 寛永寺 TEL:03-3821-1259 |

| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 | |