天正16年(1588年)、築城の名手・黒田孝高(くろだよしたか=黒田如水・黒田官兵衛)によって築かれ、細川忠興が完成させた平城。中津川(山国川)と大家川に挟まれた、河口の中洲に位置し、北は周防灘に面していることから、堀には海水を引き入れており、「日本三大水城」のひとつにも数えられています。続日本100名城にも選定。

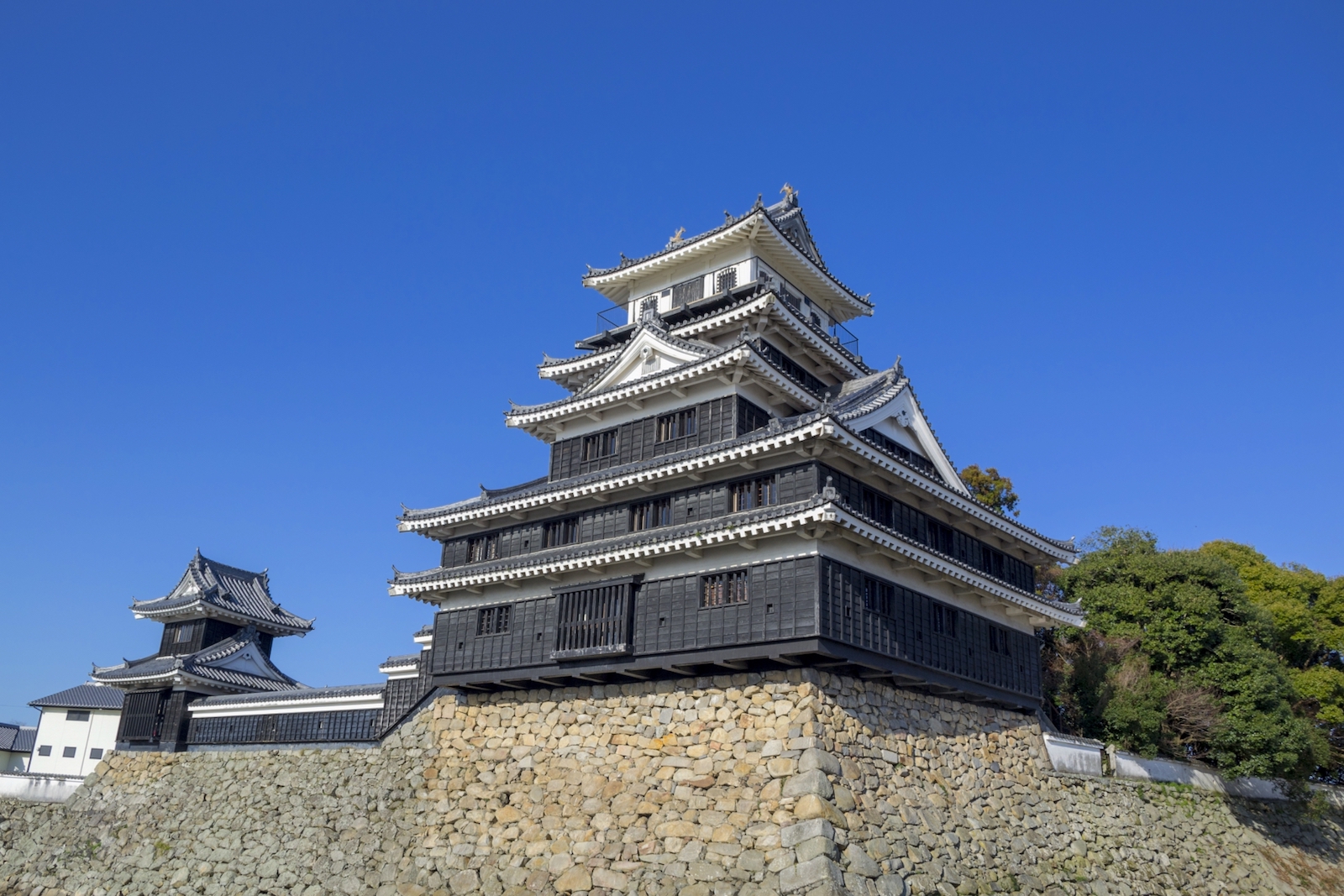

黒田官兵衛築城の名城は、「日本三大水城」のひとつ

扇形をした城郭は、別名「扇城」(せんじょう)と呼ばれる名城で、堀には海水が引き込まれているため、今治城、高松城と並び「日本三大水城」にも数えられています。

藩政時代には中津藩の藩庁となり、享保2年(1717年)に 奥平昌成が10万石で入封後は、明治維新まで奥平氏が居城としていました。

櫓は22棟ありましたが、江戸時代には天守はありませんでした。

黒田孝高時代には天守もあったと推測できますが、小笠原忠真の明石城築城の際に、明石へと譲られたということが細川忠興の書状などから判明しています(ただし、明石城には天守がないため、他の櫓などに転用か)。

明治維新後は、御殿を除くすべての建物が破却されましたが、御殿は中津藩士だった福沢諭吉の進言で残され、中津支庁舎に転用されています。

その御殿(中津支庁舎)は、明治10年の西南戦争で、西郷隆盛に呼応して立ち上がった増田宋太郎率いる中津隊により、焼失しています。

黒田時代(中世)、細川時代(近世)の石垣の違いをチェック!

現在の天守は昭和39年に再建された復興天守で、時代考証によるものではなく、あくまで観光用。

一見すると、熊本城かと思えるような造りです。

本丸北側の石垣は、自然石が積まれたもので、安土桃山時代としては最高の技法を残した貴重な遺構。

黒田孝高が普請した石垣は、天正16年(1588年)に積まれたもので現存する近世城郭の石垣としては九州最古のもの。

模擬天守北面の石垣、本丸南側の堀の石垣では、黒田孝高時代の石垣に細川氏が石垣を継いだ境を見学できるので、お見逃しなく。

模擬天守は、中津城(奥平家歴史資料館)として入城可能で、かつての藩主・奥平家に伝わる甲冑や陣羽織、刀剣、古地図などを一般公開。

なかでも「白鳥鞘の槍」は、徳川家康の曾孫にあたる奥平忠昌(おくだいらただまさ)が、家康の病気見舞いの折に賜ったもの。

もともと穂先は平安時代に、源為明(みなもとのためあきら)が使っていたと伝わる鏃(やじり)で、これを織田信長から家康が拝領、名槍として徳川の家宝でもあった逸品とか。

宝物では他に、中津藩5代藩主・奥平昌高(おくだいらまさたか)が着用した鎧なども展示されています。

NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』ゆかりの地という点では、中津城築城以前の拠点だった馬ヶ岳城とともに、豊前筆頭の地といえる場所です。

| 中津城 | |

| 名称 | 中津城/なかつじょう |

| 所在地 | 大分県中津市二ノ丁1273 |

| 関連HP | 中津城公式ホームページ |

| 電車・バスで | JR中津駅から徒歩15分 |

| ドライブで | 宇佐別府道路宇佐ICから約17.8km |

| 駐車場 | 中津城公園駐車場(50台/無料) |

| 問い合わせ | 中津城 TEL:0979-22-3651/FAX:0979-22-7853 |

| 掲載の内容は取材時のものです、最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 | |