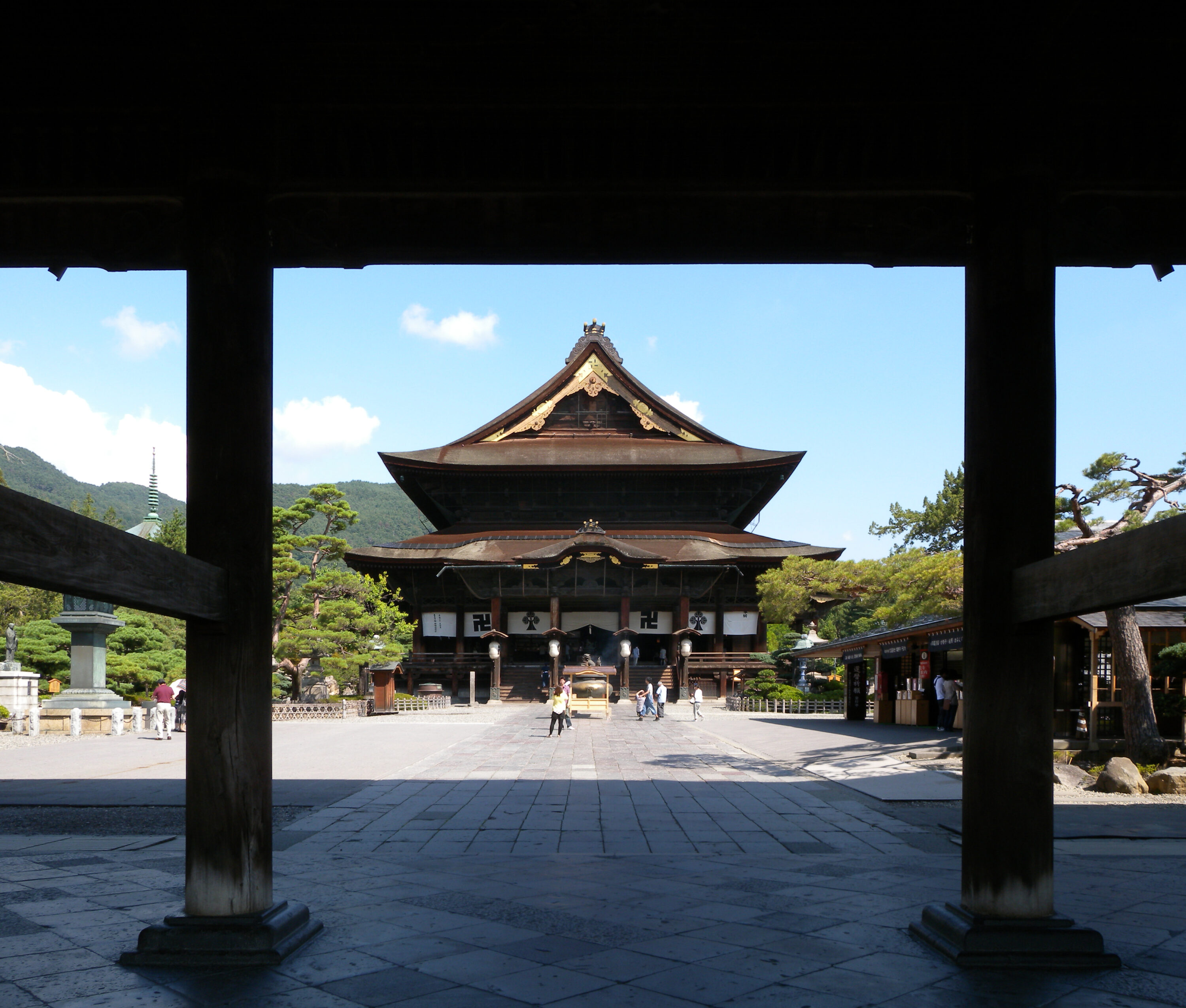

寺伝によれば、皇極天皇元年(642年)創建と伝えられる、長野市の善光寺。『善光寺縁起』によれば、御本尊の一光三尊阿弥陀如来は、インドから百済を経由し、6世紀に日本に渡ってきた日本最古の仏像(秘仏)とか。平安時代にはすでに善光寺を極楽浄土とする信仰が生まれ、古くから庶民の信仰を集めていました。

暗闇を手探りで進む「お戒壇めぐり」に挑戦!

善光寺は宗派を問わない、珍しい性格の寺(無宗派の単立寺院)で、住職は天台宗の大勧進貫主(かんす)と浄土宗の大本願上人(しょうにん=大本願は尼寺)の両名が務めています。

本尊・一光三尊阿弥陀如来は日本最古と伝えられています。

日本百観音(西国三十三所、坂東三十三箇所、秩父三十四箇所)の番外札所にもなっており、結願したら、善光寺に参詣するという習わし。

この善光寺詣での特徴が、「お戒壇めぐり」(おかいだんめぐり)。

本堂の本尊下の真っ暗な通路をたどり、本尊真下にある「極楽のお錠前」に触れると、極楽往生が約束されるというもの。

国宝で、江戸時代中期の仏教建築の傑作という本堂、重要文化財の三門や経蔵(きょうぞう)など、みどころも豊富。

梵鐘は寛文7年(1667年)に鋳造されたもので、「残したい日本の音風景100選」のひとつ。

日の出とともに本堂で始まる「お朝事」(おあさじ)は、善光寺全山の僧侶が参加する朝のお勤め。

一般でも内陣券を購入すれば参列可能です。

お朝事の前後には、法要の導師を務める善光寺の住職が参道を歩く間に参道にひざまずく参詣者の頭を数珠で撫でて功徳を授ける「お数珠頂戴」(おじゅずちょうだい)の儀式があります。

次回の前立本尊の御開帳は2027年

大正13年と昭和27年には境内地から白鳳時代の川原寺様式を持つ瓦が発見され、7世紀後半にはすでに大きな伽藍が存在したことが裏付けられています。

源頼朝以来、武将の崇敬もあつく、とくに川中島合戦に武田信玄が執着したのも善光寺の存在があったことは否めません。

本尊は、寺の関係者さえ見たことがないという秘仏ですが、信玄が川中島の合戦による戦災での焼失を恐れ、甲州の甲斐善光寺に移し、武田氏の滅亡により、天正10年(1582年)、織田信長が岐阜城下の愛護山善光寺へ、織田信雄が尾張・甚目寺へ、徳川家康が浜松・鴨江寺へと遷しています。

さらに徳川家康により甲斐善光寺へ、豊臣秀吉が大仏殿のあった京・方広寺へと移すなど、まさに戦国時代の力関係を反映して流転しています。

ようやく慶長3年(1598年)になってようなく信濃・善光寺に戻されているのです。

通常「御開帳」といわれるのはこの秘仏の本尊ではなく、あくまで前立本尊の御開帳。

数え年で7年に一度、現在は丑年(うしどし)と未年(ひつじどし)、秘仏である本尊の身代わりとして、御開帳されています。

次回の御開帳は2027年の予定です。

| 善光寺 | |

| 名称 | 善光寺/ぜんこうじ |

| 所在地 | 長野県長野市長野元善町491 |

| 関連HP | 善光寺公式ホームページ |

| 電車・バスで | JR長野駅から路線バスで15分、善光寺大門下車 |

| ドライブで | 上越自動車道長野ICから約12km |

| 駐車場 | 272台/有料 |

| 問い合わせ | 善光寺 TEL:026-234-3591/FAX:026-235-2151 |

| 掲載の内容は取材時のものです、最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 | |