奈良にある法相宗(ほっそうしゅう)の大本山が興福寺。奈良に都(平城京)があった時代には大官大寺(大安寺)、元興寺、薬師寺とともに四大寺の一つに数えられた名刹。南円堂は西国三十三所第9番札所で、多くの巡礼の人の姿を見かけます。世界遺産「古都奈良の文化財」の構成資産にもなっています。

藤原鎌足の病気平癒を願って創建された古刹

起源は古く、669(天智天皇8)年、藤原鎌足(ふじわらのかまたり)夫人・鏡王女(かがみのおおきみ)が夫・鎌足の病気平癒を願い、藤原鎌足発願の釈迦三尊像を本尊として、山背国山階(現・京都市山科区)に山階寺(やましなでら)を創建。

672(天武天皇元)年、藤原京に移り、地名の高市郡厩坂(たかいちのこおりうまやさか)をとって厩坂寺(うまやさかでら)と称しました。

710(和銅3)年の平城遷都に際し、藤原鎌足の子、藤原不比等(ふじわらのふひと)が現在地(平城京左京)に移し、興福寺に改名。

藤原氏の私寺ではありましたが、当時は藤原氏の全盛時代で、国家的な造営や管理が行なわれています。

平城京時代の四大寺で、京に都が移った平安時代には東大寺、西大寺、薬師寺、元興寺、大安寺、法隆寺と並び、南都七大寺に数えられました。

さらに平安時代には、大和国一国の荘園のほとんどを支配し、春日大社の別当的な役割を担って、栄華を極めています。

「南都北嶺」(南都=興福寺、北嶺=比叡山延暦寺)といわれるような、僧兵で固め、塔頭(たっちゅう)も100ヶ寺を数えるほどに。

戦国時代、織田信長の覇権が強まるにあたり、ようやく大和国の国主的な立場を退いています。

往時の堂宇は、1180(治承4)年、平清盛と南都寺院の対立による平重衡(たいらのしげひら)の南都焼討により焼失。

現存する国宝の仏像群は、この焼失後、鎌倉時代に運慶ら慶派仏師の手により彫像されたもの。

興福寺境内には国宝の建築物が並ぶ

江戸時代にも2万1000石という大名並みの朱印を与えられた興福寺ですが、明治初年の廃仏毀釈、神仏分離の荒波には逆らえず、寺領の没収、子院・塔頭はすべて廃止され、僧侶は春日大社の神職にと転身しています。

寺領は、奈良公園の一部となり、さらに子院の一乗院跡は現在の奈良地方裁判所、大乗院跡は奈良ホテルとなっています。

明治14年に興福寺の再興が許可され、復興が始まりました。

現存する中金堂は藤原鎌足発願の釈迦三尊像を安置するための堂で、1819(文政2)年の再建。

聖武天皇が伯母にあたる元正天皇の病気平癒を祈願し、薬師三尊を安置する堂として創建した東金堂は、1415(応永22)年の再建で国宝。

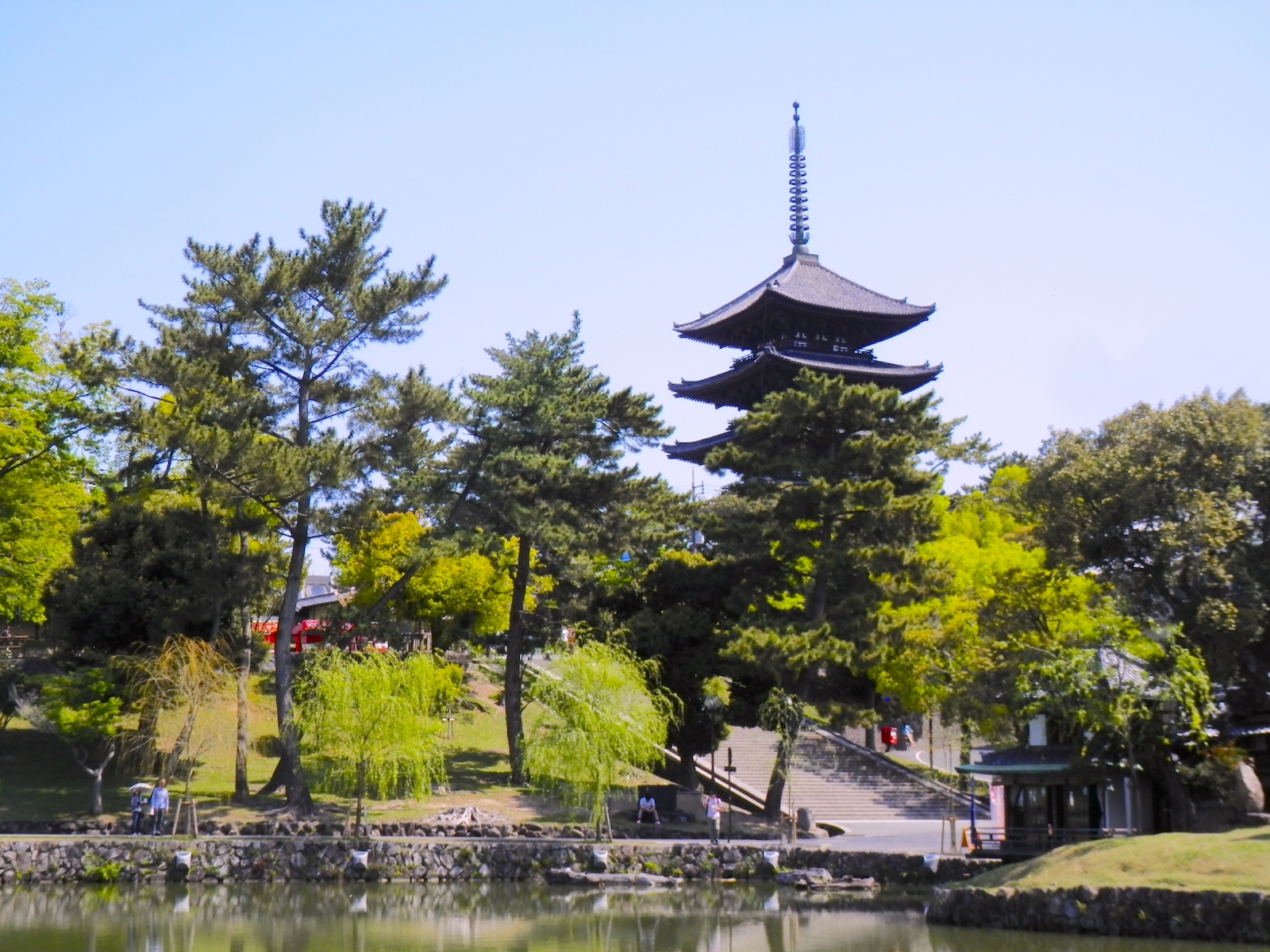

730(天平2)年、光明皇后の発願で創建された五重塔は、1426(応永33)年頃の再建で、国宝。

721(養老5)年、藤原不比等の一周忌に際し、元明上皇、元正天皇の両女帝が長屋王に命じて創建された北円堂は、1208(承元2)年頃の再建で、現存する建築物では最も古いもので、国宝。

1180(治承4)年の大火後、間もなく再建されたと推測される三重塔も国宝。

北円堂と同様の八角堂である南円堂は、1789(寛政元)年の再建で、国の重要文化財。

旧・食堂(じきどう)の跡地には国宝館が建ち、平成30年1月にリニューアルオープン。

西国三十三所霊場間の距離・時間

8番・豊山長谷寺(奈良県桜井市初瀬731-1) — (30km/1時間) — 9番・興福寺南円堂(奈良市登大路町48) — (32km/55分) — 10番・明星山三室戸寺(京都府宇治市莵道滋賀谷21)

※距離と時間はルートや交通状況により変動するため、およその目安です

| 興福寺 | |

| 名称 | 興福寺/こうふくじ Kohfukuji Temple |

| 所在地 | 奈良県奈良市登大路町48 |

| 関連HP | 興福寺公式ホームページ |

| 電車・バスで | JR奈良駅から奈良交通バス市内循環で5分、県庁前下車すぐ。近鉄奈良線奈良駅の東改札口からすぐ |

| ドライブで | 京奈和自動車道木津ICから約6.4km |

| 駐車場 | 興福寺駐車場(46台/有料) |

| 問い合わせ | 興福寺寺務所 TEL:0742-22-7755 |

| 掲載の内容は取材時のものです、最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 | |